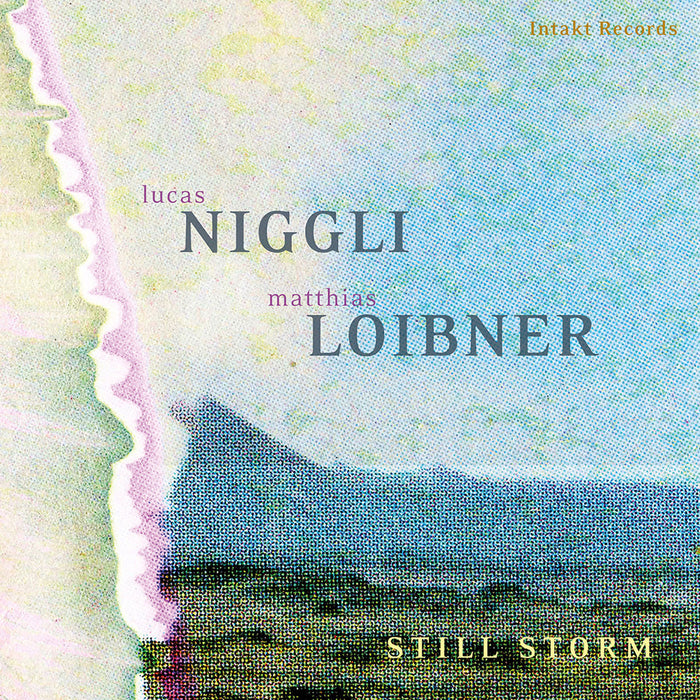

386: LUCAS NIGGLI – MATTHIAS LOIBNER. Still Storm

Intakt Recording #386/ 2022

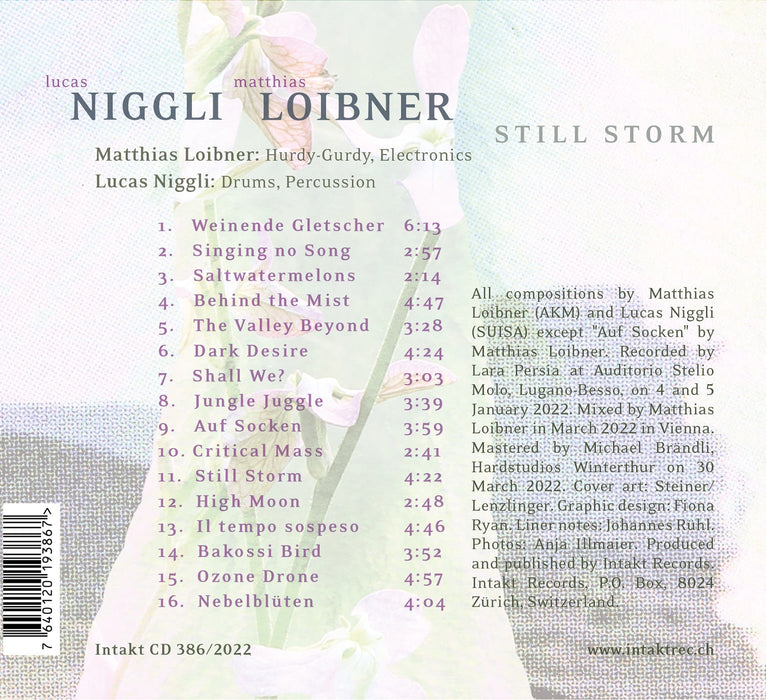

Matthias Loibner: Hurdy-Gurdy, Electronics

Lucas Niggli: Drums, Percussion

Recorded by Lara Persia at Auditorio Stelio Molo, Lugano-Besso, on 4 and 5 January 2022.

More Info

Hurdy-gurdy meets percussion. Matthias Loibner, the undisputed innovator of this strikingly exotic, medieval instrument and Lucas Niggli, who has been at the forefront of European Jazz for many years team up. Touching and intoxicating, fed by a huge repertoire between classical music, electronics, tradition and imagination, these two exceptional artists paint sounds into the now. In every colour, every note of their vibrant playing, a silent storm lurks, waiting to break loose in rhythmic cascades and avalanches of sound. “The result is an aural experience that is sometimes pondering, sometimes conversational, allowing the listening ear to float away; purely by means of the music. The album, laid out in comparatively short pieces, is made up of acoustic mind games. Haikus, or even more so, Japanese Tankas, evoke the moment. A form of poetry without rhyme, confidently created collectively out of the moment through improvisation, and with an indispensable reference to the present,” writes Johannes Rühl in the liner notes.

Album Credits

Cover art: Steiner/Lenzlinger

Graphic design: Fiona Ryan

Liner notes: Johannes Rühl

Photos: Anja Illmaier

All compositions by Matthias Loibner (AKM) and Lucas Niggli (SUISA) except "Auf Socken" by Matthias Loibner. Recorded by Lara Persia at Auditorio Stelio Molo, Lugano-Besso, on 4 and 5 January 2022. Mixed by Matthias Loibner in March 2022 in Vienna. Mastered by Michael Brändli, Hardstudios Winterthur on 30 March 2022. Disc and packaging by Adon Production AG. Produced and published by Intakt Records. Intakt Records, P.O. Box, 8024 Zürich, Switzerland.

Ne serait-ce que pour le traitement particulier qui en est fait et son association atypique avec un set de batterie, ce duo où la vielle à roue est à l’honneur vaut le détour. Musicien autrichien qui évolue dans le baroque où son instrument connaît bien sûr un plus large répertoire, Mathias Loibner ne craint pas, ici, de se frotter au domaine de l’improvisation libre. Au côté de la grande figure suisse qu’est Lucas Niggli, ils créent de manière originale une musique nouvelle dans laquelle, pourtant, on entend des mondes connus.

Par sa manière de faire sonner la vielle de multiples façons, évoquant même parfois, au détour de quelques inflexions, un instrument à vent, et sans verser dans le cliché du crin-crin médiéval caricatural et obsédant, Loigner crée des formules sonores variées d’un grand raffinement et d’une belle souplesse. En libérant ainsi le pouvoir évocateur de la musique, voyageant des cultures anciennes aux contrées orientales, ou en se projetant dans un futur fantasmatique grâce à l’ajout discret de sonorités électroniques qui rappellent l’ambient music, il offre au batteur les moyens d’un soutien rythmique coloriste dont Lucas Niggli se saisit avec l’intelligence qu’on lui connaît, utilisant l’intégralité des timbres mis à sa disposition et libérant ainsi beaucoup d’espace. S’il faut porter une nuance à ce disque qui s’écoute avec beaucoup de plaisir, ajoutons qu’une dernière partie plus concise aurait permis de maintenir le plein intérêt de l’écoute.

https://www.citizenjazz.com/Matthias-Loibner-Lucas-Niggli.html

Am Kern dran

Sie ist mit ihrem Lisbeth Quartett hierzulande anerkannt.

Doch die Jahre in New York, wo sie wohnt, haben Saxophonistin CHARLOTTE GREVE entscheidend geprägt und geweitet. Sie möchte sich nicht festlegen lassen und tut in Folge vieles, das sehr unterschiedlich ausfällt - immer im Einklang mit ihrem Wesen aber.

WENIGE STUNDEN VOR IHREM AUFTRITT in der Darmstädter Stadtkirche bin ich mit Charlotte Greve in einer Bar um die Ecke verabredet. Es ist der vorletzte Abend ihrer Tour mit dem Lisbeth Quartett. Die neue CD >>Release<<< (Intakt) ist letztes Jahr erschienen und wird in diesem Winter auf einer Reise durch Deutschland, die Schweiz und Italien präsentiert. Nach dem Konzert in Darmstadt geht es am folgenden Abend noch ins bereits ausverkaufte A-Trane nach Berlin. Dann wird Greve wieder alleine zurück nach Brooklyn fliegen, denn die Wahlheimat der in Uelzen geborenen Saxophonistin ist seit über einem Jahrzehnt New York. Beim Treffen umgibt Greve ein Hauch von Melancholie gepaart mit zufriedener Erschöpfung.

Es hätte nicht unbedingt die Welthauptstadt des Jazz sein müssen, sagt Greve: »Aber eine große Stadt mit einer brodelnden internationalen Musikszene hat es schon gebraucht.<<< Es ging darum, sich selbst auszuprobieren: »Und wenn man das schafft, gibt es einem Selbstbewusstsein, Ideen und Energie. Es hat mir einfach gut getan.<<<

Vielleicht war es der frühe Erfolg, der Greve dazu bewog, es in einer anderen Umgebung ganz von vorne zu versuchen. Mangelnde Anerkennung war es jedenfalls nicht, die Greve nach New York getrieben hat: Schon bei ihrem Erscheinen auf der deutschen Jazzszene wurde sie in den Medien als sympathische, zielstrebi ge Künstlerin mit absolut eigenständigem musikalischen Profil wahrgenommen. 2012 wurde die heute 35-Jährige mit dem ECHO Jazz als Newcomerin des Jahres ausgezeichnet. 2022 bekam sie den deutschen Jazzpreis als Künstlerin des Jahres. Ihr Markenkern ist das seit zwölf Jahren in konstanter Besetzung spielende Lisbeth

Quartett, das nach fünf CD-Produktionen und unzähligen Auftritten von Kritik und Publikum gefeiert wird.

Erste Beziehungen zu New York hatte Greve bereits als 19-Jährige beim dreimonatigen Au-pair-Aufenthalt in einer Diploma-tenfamilie geknüpft. Als sie später in Berlin an der Hochschule für Musik Hanns Eisler ihren Bachelor vorbereitete, kehrte sie für zwei Monate nach New York zurück. Sie nahm Unterricht und versuchte herausfinden, ob sie noch einmal für länger hier leben wollte. Sie wollte. Ein DAAD-Stipendium ermöglichte ihr ein Jahr an der New York University. Sie errang eine Verlängerung des Stipendiums und schloss nach zwei Jahren das Studium mit dem Master ab. Jeden Abend war sie alleine in den Jazzklubs unter-wegs: >>Ich hatte mich in die Stadt verguckt.<<<

In Berlin hatte Greve da bereits ihr erfolgreiches Lisbeth Quartett, spielte in ein paar Bigbands, war zwar sonst kaum als Side-woman unterwegs, fühlte sich aber bereits festgelegt. Jeder schien zu wissen, wie sie spiele und welche Musik sie mache. Dabei war sie noch auf der Suche ... Greve: >> In New York kannte mich keiner. Das ist einfacher. Man fühlt sich freier und kriegt mehr Mut.<<<

Natürlich hatte die Stadt nicht auf sie gewartet. Es brauchte einen langen Atem. Sie hielt sich mit Jobs über Wasser. Nach fünf Jahren aber wurde sie wahrgenommen und für Projekte angefragt. Und sie startete ihre Band Wood River. Der Auslöser war eine Komposition, die im Lisbeth Quartett mit seinem streng akustischen Line-up nicht funktionierte. >>Der Mittelteil dieses Stückes brauchte Synthies und Gitarre - also Lautstärke und viel Sustain. Da habe ich gemerkt: Ich brauche noch eine andere Band, wo ich das mehr ausleben kann«, sagt Greve. Wood River mischt Ambient, Progressive Rock und Spurenelemente von Jazz zu gesangsorientierten Popsongs zusammen. Anfangs spielte Greve dort nur Saxophon, nahm aber bald elektronische Sounds dazu und begann ein paar Töne zu singen. Später schrieb sie auch ihre eigenen Texte. >>Niemals hätte ich in Berlin gewagt, mit dem Singen anzufangen<«, sagt sie.

Viel Anerkennung auch außerhalb der Jazzszene brachte Greve das Crossover-Chorprojekt >>Sediments We Move«. Der Anruf einer Schulfreundin, die im Berliner Chor Cantus Domus singt, gab den Anstoß für die Idee, ein Stück für vierstimmigen Chor und Saxophon zu schreiben. Der ambitionierte Laien-Chor hatte schon Projekte mit Songwritern wie Damien Rice und Bon Iver gemacht. Es gab keinen Kompositionsauftrag, keine Fördermittel, nur sehr viel Arbeit und die Herausforderung, sich einen ganz neuen musikalischen Bereich zu erarbeiten, aber Greve hatte große Lust darauf, den Klang zweier unterschiedlicher Sphären miteinander zu verbinden - sie hat von der New Yorker Mentalität was gelernt. Crowdfunding machte zum Schluss auch eine CD-Produktion möglich. Daraus entwickelten sich Folgeprojekte, weitere Aufträge und wieder neue Kontakte, abseits der Jazzwelt

Bestes Konzert

Spirit Fest, Elbjazz Hamburg Abel Selaocoe & Manchester Collective, Elbphilharmonie, Hamburg

Lieblingsmusik

Jun Miyake: Whispered Garden (Yellowbird/Enja / Edel:Kultur) Die Göttliche Komödie: Charmed Life - Das Beste aus der Göttlichen Komödie (PIAS/Divine Comedy / Rough Trade)

Spätnachts

Lucas Niggli & Matthias Loibner: Still Storm (Intakt/ Harmonia Mundi)

Melodie Gardot & Philippe Powell: Between Them Two (Decca / Universal)

Aus aller Welt

Benedicte Maurseth: Hárr (Hubro/Cargo) Federspiel: Albedo (O-Ton / Edel:Kultur)

Entdeckung

Lukas DeRungs: KOSMOS SUITE (Berthold/Cargo)

Bad Antiko: Grüße aus Bad Antiko (Holz/Galileo)

Bells Larsen: Good Grief (Next Door / H'Art)

Wild Thing

Konserve: Party Dozen: The Real Work

(Temporary Residence / Cargo) Live: John Zorn, New Electric Masada, Elbphilharmonie Hamburg

Geschenktipp

Konzertkarten Theaterkarten

Still Storm, mit Lucas Niggli und Matthias Loibner

Label: Intakt

Gespielte Musik

19:57

Auf Socken Matthias Loibner

19:53

Invention Nr. 8 F-Dur BWV 779 Bach, Johann Sebastian| Kats-Chernin, Elena

19:49

Tocotin Sebastian de Aguirre

19:44

L'Amor Arianna Savall

19:42

Saltwatermelons Matthias Loibner

19:39

Singing No Song Matthias Loibner

19:35

Shall We? Matthias Loibner

19:32

The Valley Beyond Matthias Loibner

https://www.srf.ch/audio/klangfenster/still-storm-mit-lucas-niggli-und-matthias-loibner?id=3f1bed2c-168d-48b0-a258-4fc53eee0173

«Improvisieren heisst vor allem zuhören können»

Der Schlagzeuger Lucas Niggli bewegt sich zwischen Komposition und Improvisation. Diesen Mischbereich thematisiert er nun mit dem Kartenspiel «Play!». Ein Gespräch über die Kreativität im Moment.

kulturtipp: Seit Jahrzehnten spielen Sie in diversen Bands. Warum benötigen Sie für Ihr neues Projekt «Play!» ein Kartenspiel?

Lucas Niggli: Ich spüre schon lange das Bedürfnis, mit einem grösseren Ensemble komplexe Musik zu spielen und uns dabei eine grösstmögliche Freiheit zu lassen. Musik also mit rhythmischer, klanglicher und formaler Struktur, aber ohne fixe Partitur.

Dafür mit Spielkarten Genau. Denn sobald mehr als fünf Musiker frei improvisieren, braucht es Organisationshilfen. Mein Kartenspiel «Play!» (siehe Box) bietet einem Tentett Strukturen und ermöglicht zugleich unzählige Spielvarianten.

Was ist neu daran?

Ich spiele oft zeitgenössische komponierte, aber auch frei improvisierte Musik und gehöre damit zu einer Generation von Hybridmusikern, die gut Noten lesen können, aber auch improvisieren. Für solche Musikerinnen und Musiker habe ich nun dieses Misch-Setting entwickelt.

Bei «Play!» gibt es nicht nur Karten, sondern auch Rollen. Etwa die «Dirigentin».

Die erst mit Spielstart bestimmt wird! Er oder sie gibt die Einsätze sowie die Wahl der Karten an und gestaltet somit das ganze Geschehen. Es gibt pro Spiel drei Sätze, die aber ineinanderfliessen. Für den zweiten und dritten Satz gibt es neue Karten - und neue Dirigenten.

Kann man also von komponierter Improvisation sprechen?

Es ist eben Hybridmusik, denn es gibt trotz den komponierten Karten viel Freiraum für die Interpreten. Der Dirigent ist zugleich Komponist, der mithilfe des Ensembles und der Vorgaben auf den Spielkarten einen Satz gestaltet.

Also nicht frei improvisierend? Es gibt jene Improvisation, die an einen Stil gekoppelt ist: etwa Jazz, Barock- oder Volksmusik. Da hat man gewisse Freiheiten, aber nicht alle. Die Freie Impro-visation geht weiter, weil alles erlaubt ist. «Play!» ist keine Freie Improvisation, sondern eine Spielsituation mit Vorgaben und im-provisatorischer Energie.

In der Freien Improvisation ist also alles erlaubt. Wie «verstehen>> sich die Musiker? Das ist abhängig von den Menschen, die zusammen improvisieren. Von der Grösse des Ensembles, von der Raumakustik, vom Publikum. Auf all diese Elemente reagiert man, spielt in einer optimalen Balance aus Agieren und Reagieren, aus Spielen und Hören. Eine so schöne wie wichtige Haltung, denn das Zuhörenkönnen ist eine Kompetenz, die auch im gesellschaftlichen Leben von immens wichtiger Bedeutung ist. In der Musikausbildung gehört sie zur Grundkompetenz.

Gibt es auch vereinbarte Zeichen?

Nein. Man lässt sich leiten vom Gehör und spielt möglichst absichtslos aus dem Moment heraus. Man muss Risiken eingehen und sich auch mal zurücknehmen können. Und man darf keine Angst haben vor dem Scheitern.

Das Scheitern gehört zur Improvisation dazu?

Ja.

Kann auch «Play!» scheitern? Natürlich. Wenn ich unklar auftrete oder spiele, werde ich nicht verstanden, und die anderen können nicht darauf reagieren. Gerade beim Improvisieren ist die Artikulationsgenauigkeit von zentraler Bedeutung. Deshalb spiele ich am liebsten mit Musikerinnen, die dieses Sensorium haben.

Wie haben Sie die Musiker für die «Play!»-Konzerte ausgesucht?

Ich habe nach Charakterköpfen gesucht, die mich nicht nur als Musiker überzeugen, sondern als Bandleaderinnen, als Komponisten und Improvisatorinnen. Alle haben ein breites Musikwissen, Gestaltungswillen und Wendigkeit. Es müssen Leute sein, die wie gute Schauspieler verschiedene Rollen spielen können, aber doch eine klare Identität haben.

Könnte «Play!» auch mit Rockoder Popmusikern gespielt werden?

Selbstverständlich. Aber eine «Play!»-Session mit Rockmusikern würde anders klingen als mit Jazzern. Es gibt einzelne Karten, die eine grosse Virtuosität verlangen.

Und mit klassischen Musikern, die sonst nur ab Noten spielen? Ja, unbedingt. Die klassische Ausbildung verlangt heute eine grössere Offenheit als früher, und die Studentinnen und Studenten kommen mit vielen anderen Welten in Berührung.

Sie selbst unterrichten Improvisation für Klassiker an der ZHdK. Ein Freifach?

Nein! Für Bachelorstudenten sind zwei Semester Freie Improvisation Pflicht. Das wurde vor über 30 Jahren an den Konservatorien von Zürich und Winterthur eingeführt, was eine europaweite Pioniertat war. Und eine weitsichtige! Denn Instrumentalisten, die improvisieren können, sind auch bessere Kammermusiker. Weil sie lernen, intensiv auf ihre Mitspieler zu hören und sich mit ihrer Stimme besser integrieren können. Auf diese Weise befruchten sich Komposition, Interpretation und Improvisation gegenseitig.

Bei Mischformen fragt man sich oft: Wo endet die Komposition, wo beginnt die Improvisation? So soll es sein! Denn wir Hybrid-musiker spielen im Idealfall notierte Passagen und Kompositionen so locker, dass sie wie im Moment entstehend ...

Se molti luoghi comuni infestano la musica e i musicisti, non meno sono quelli a proposito degli strumenti. Prendiamo la ghironda, ad esempio. Se nominate l'affascinante ma strano "violino a ruota" che milleduecento anni fa veniva definito organistrum, chi ritiene di saperne qualcosa vi dirà che è uno strumento popolare le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Invece la ghironda è stata, e da subito, nelle sue trasformazioni di dimensioni, accordatura e forma, uno strumento colto e popolare assieme. Il suono ronzante e continuo garantito dall'abilità di polso di chi aziona la manovella collegata alla ruota risuonava nelle corti dei trovatori e nei balli popolari, nelle chiese del gregoriano e nelle piazze. Oggi è associata quasi in automatico solo al folk revival provenzale e occitano.

Si può sperimentare con la ghironda, e trasformarne il suono a mezza strada tra un violino e una cornamusa in qualcos'altro, comunque vicino alle timbriche avantgarde e di jazz di ricerca? Certo, se vi chiamate Matthias Loibner. Un musicista che oltre a conoscere ogni segreto della ghironda - sperimentata ovunque, dal dancefloor agli ensemble barocchi manovra con scintillante destrezza effetti ed elettronica. Messo a confronto con l'amico Lucas Niggli, batterista e percussionista perfettamente a proprio agio nella risposta immediata alle sollecitazioni del duo, ecco il risultato: un disco per ghironda, percussioni ed elettronica che sposta molto, molto in alto l'asticella delle possibilità. L'iniziale "Weinende Gletcher", il brano più lungo, ha risonanze misteriche e arcane, “Singing No Song" sembra un country-blues fantascientifico per banjo e percussioni. Sorprese a ogni traccia.

Lucas Niggli: Ausblick & Rückblick

Der Zufall von Spielkarten spielt eine wichtige Rolle im neuen Projekt des Schweizer Schlagzeugers Lucas Niggli. Für „PLAY!“, das am 6. Januar 2023 im Kunstraum Walcheturm in Zürich aufgeführt wird, hat Niggli 40 Spielkarten komponiert und gestaltet, die erst beim Konzert unter den Musiker/-innen verteilt werden und klar machen, wer welche Rolle spielen muss und darf. Zu Nigglis Sound Of Serendipity Tentet, das sich dieser Aufgabe stellt, gehören unter anderem die Geigerin Helena Winkelman, die Saxofonistin Silke Strahl, der Organist Dominik Blum und der Bassist Christian Weber.

Unterdessen hat Intakt Records, das Label, auf dem Niggli in den letzten Jahren vornehmlich veröffentlicht hat, einen Katalog zusammengestellt, der alle CDs, an denen der Schlagzeuger in den vergangenen 25 Jahren beteiligt war, aufführt. Die eindrucksvolle Liste macht deutlich, in wie vielen verschiedenen musikalischen Feldern der Schlagzeuger tätig war und ist, von den Traditionen afrikanischer und amerikanischer Musik über Formen des Avant-Rock und Anleihen bei der Volksmusik bis zur europäischen Avantgarde – also die Zwischenbilanz eines Ausnahmemusikers.

https://www.jazzthing.de/news/2022-11-18-lucas-niggli-ausblick-rueckblick/

Hypnotisch bis suggestiv sind auch die Sounds, die Lucas Niggli und Matthias Loibner gemeinsam auf „Still Storm“ (Intakt/Harmonia Mundi) finden. Die Klänge, die Loibner seiner Drehleier, einem im Mittelalter sehr beliebten Instrument, entlockt, wirken in jeder Hinsicht exotisch und märchenhaft. Niggli und Loibner gestalten eine völlig neue und vielleicht ganz alte musikalische Welt, deren Berge und versteckte Täler noch gänzlich unerforscht sind. Ein absolutes Meisterwerk.

15 Improvisationen und eine Komposition zwischen zwei und sechs Minuten Länge verzaubern durch große Tiefe und viel Space. Matthias Loibner entlockt der Drehleier mannigfaltige Melodien und Klänge weit über das bekannte Mittelalterliche hinaus, während Lucas Niggli ihm mit wild sprudelnder Percussion den Rücken stärkt und freihält. Hier und da schauen sie kurz in die Ritterburg hinein, hüpfen aber schnell genug wieder in ihre eigene, ziemlich genrefrei Welt. Durch die begrenzte Zeit der einzelnen Stücke bleibt es auch in ruhigen, schwebenden Teilen immer frisch und lebendig. Die Ideen haben genug Zeit, sich zu entwickeln, ufern leicht aus und werden dann rasch zum Ende gebracht. Es gibt eigentlich kein Suchen, sondern immer einen bestimmten Zustand. Die Percussion ist sehr abwechslungsreich, auch vom Instrumentarium. Mal lautmalerisch, mal rhythmisch und sehr angenehm verspielt. Eine ganz eigene, leicht mystische Klangwelt mit genug Ecken und Kanten, um nicht ins Esoterische abzutriften.

Creating a proper balance between action and response in a duo is a challenge often met by these two accomplished percussionists. Grappling with strategies is further complicated on these sessions though, since each drummer is partnered by a player of one of the oldest and one of the most modern instruments. However the situation is resolved with musical strategies as unique as the instruments themselves.

American percussionist Jeff Arnal, who has played with sound experimenters like Gordon Beeferman, works out over three extended tracks with new media artist/part-time musician Curt Cloninger, who plays a modular synthesizer. Working back about 1,000 years from the invention of the synthesizer to that of the hurdy-gurdy, drummer Lucas Niggli, who has played with Barry Guy, seesaws textures over 16 brief tracks with fellow Swiss Matthias Loibner, a contemporary expert on the wheels-and-strings apparatus created and refined from the ninth to the 12th centuries. In spite of their diverse history the modern and ancient instrument share comparable tonal characteristics: each has the capability to sound like other musical devices.

For Arnal, what that means is concentrating his drum patterns to changeable synthesizer incentives. Ruffs, paradiddles, crashes and other stimuli are brought into play as the plugged-in machine refracts dedicated electronic pulses, keyboard-like actions and occasionally reed-like whistle and peeps. For example, after dealing with aviary field recordings, file exchanges and Cloninger projecting textures that range from organ-like cascades to highly electrified Sci-Fi soundtrack wriggles on “Live At Citizen Vinyl”, Arnal’s and Cloninger’s modulations finally diverge. Synthesizer buzzing takes on careening snow-plow-like characteristics which the drummer counters with bouncy paradiddles and pumps and continues his patterns after Cloninger switches to wriggling undulations. When at mid-point, electronic textures take on pipe-organ and hurdy-gurdy-like vibrations, it’s the drummer who concentrates his pops and ruffs to create a continuum. Finally the climax situates the narrative between drum clip-clops and undulating synth whooshes.

If synthesizer timbres on the other CD occasionally resemble those of a hurdy gurdy, then Matthias Loibner’s hurdy gurdy improvising is so capricious that it resembles a variety of other instruments. On “Auf Socken” for example, in response to Niggli’s slapping plops and pops the instrumental textures variously sound like those of an organ, a guitar and an arco violin. Then on “High Moon”, which suggests a contrafact of “How High is the Moon”, the near-Jazzy interface makes it appear that the wheels-and-strings apparatus is an electric piano or synthesizer playing alongside the drummer’s rumbling backbeat. Throughout the timbral cornucopia of sounds tweaked by Loibner, the hurdy gurdy attains other sonic guises and Niggli follows suit. The consecutive “Singing no Song” and “Saltwatermelons” for instance move past an initial impersonation of rustic guitar and bongos free associating in the wilds to a second improvisation that could result from a sitar and tabla mix. Thematic congruence that uses Niggli’s restrained tapping mixed with low-key sweeps from Loibner are also present when a romantic style theme is needed.

Still the duo’s true measure is both players’ ability to move past the norms. Niggli’s percussion set up can scratch out guiro-like ribbed rubs as counterweight to the hurdy gurdy’s string scratches as on “Dark Desire”. Or the misty buzz on a double bass-like thump on the concluding “Nebelblüten” is disrupted by cymbal clashes and echoing drum beats. The percussionist can even sound as if he’s clapping and clipping tuned bones instead of his sticks on “Bakossi Bird”. That’s in order to challenge what elsewhere could be strained violin string undulations. However it’s “Jungle Juggle” that best characterizes the duo’s unique interaction. Near vocalized ghostly cackles arising from the hurdy gurdy become a wheel-cranked concentrated drone, only to have it affiliated then shattered by resonating gong echoes, ratcheting pulls from Niggli. A final percussion interlude clips away the theme to its essence.

Over the centuries percussionists have been involved in musical cooperation with a whole collection of other instrumentalists. These idiosyncratic duets prove that distinctive improvisations still result when pairing drums with partners who create either primitive or modernistic sounds.

https://www.jazzword.com/reviews/lucas-niggli-matthias-loibner/