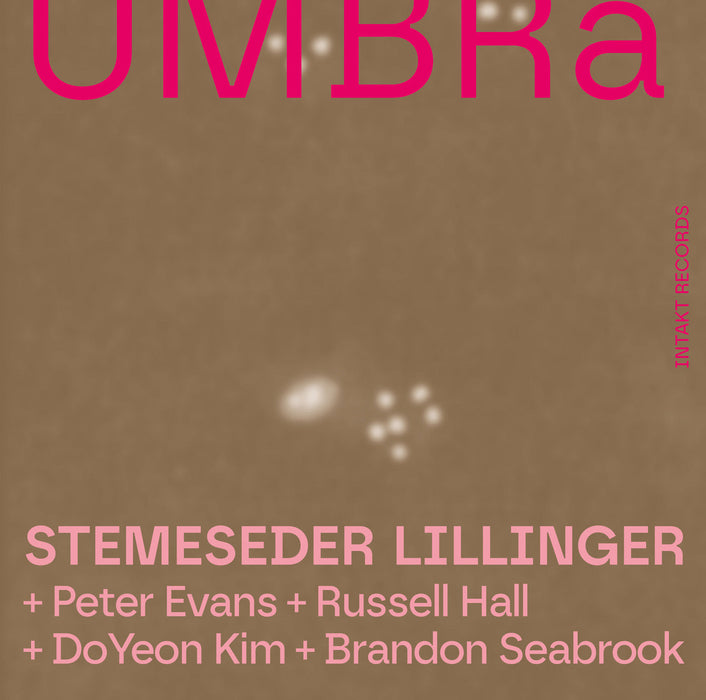

405: STEMESEDER LILLINGER. Umbra

Intakt Recording #405 / 2023

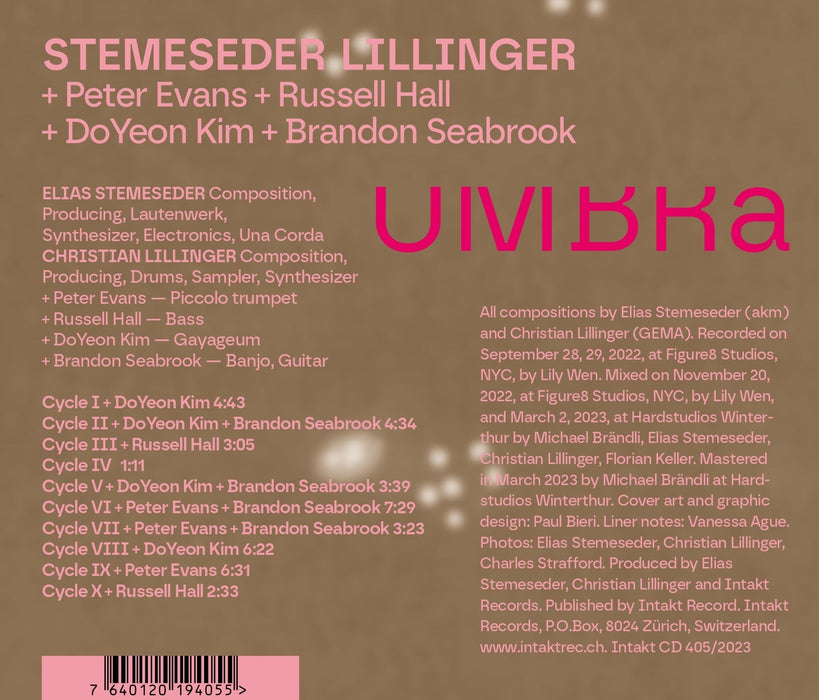

Elias Stemeseder: Composition, Producing, Lautenwerk, Synthesizer, Electronics, Una Corda

Christian Lillinger: Composition, Producing, Drums, Sampler, Synthesizer

Peter Evans: Piccolo trumpet

Russell Hall: Bass

DoYeon Kim: Gayageum

Brandon Seabrook: Banjo, Guitar

Recorded on September 28, 29, 2022, at Figure8 Studios, NYC.

More Info

Umbra ist das neue Album des Pianisten, Komponisten und Elektronikmusikers Elias Stemeseder und des Schlagzeugers, Komponisten und Produzenten Christian Lillinger. Als Kernduo planen sie eine langfristig angelegte Serie von Veröffentlichungen, bei denen jeweils Gastmusiker*innen eine Schlüsselrolle spielen. Stemeseder und Lillinger erforschen in ihrem Duo «Prinzipien von Zeit und Raum in Form von stillen Melodien, die

sich zu kraftvollen Äusserungen entfalten. Für Umbra erweitern sie ihre Palette nun um die New Yorker Gastmusiker*innen Brandon Seabrook, DoYeon Kim, Peter Evans und Russell Hall, mithilfe derer sie ihre Ansätze weiterentwickeln und Saitenund Schlaginstrumente zu eindrucksvollen Klanglandschaften formen», schreibt Vanessa Ague in den Liner Notes und fügtan: «Jedes Stück auf diesem Album stellt eine eigenständige Klangstudie dar, betrachtet jedes flüchtige Moment, um darinneue Beschaffenheiten und Farben ausfindig zu machen, diesich in den Instrumenten verbergen».

Album Credits

Cover art and graphic design: Paul Bieri

Liner Notes: Vanessa Ague

Photos: Elias Stemeseder, Christian Lillinger, Charles Strafford

All compositions by Elias Stemeseder (akm) and Christian Lillinger (GEMA). Recorded on September 28, 29, 2022, at Figure8 Studios, NYC, by Lily Wen. Mixed on November 20, 2022, at Figure8 Studios, NYC, by Lily Wen, and March 2, 2023, at Hardstudios Winterthur by Michael Brändli, Elias Stemeseder, Christian Lillinger, Florian Keller. Mastered in March 2023 by Michael Brändli at Hardstudios Winterthur. Produced by Elias Stemeseder, Christian Lillinger and Intakt Records. Published by Intakt Records.

UMBRa

Elias Stemeseder/Christian Lillinger (Intakt)

Tesserae

Tilo Weber (We Jazz)

by Stuart Broomer

Austrian-born, now New York-based, pianist Elias

Stemeseder first gained recognition playing with

drummer Jim Black and tenor saxophonist/flute

player Anna Webber. His 2022 Intakt debut, Piano

Solo, demonstrated his conceptual range, technical

brilliance and willingness to pursue structural

complexity in even brief episodes. While that

album presented him as a traditional modernist,

these two recent releases reveal an advanced

post-modernism. He turns his attention to diverse

sounds and techniques through collaborations

with various musicians in New York and Europe,

including drummer Christian Lillinger and

bassist Petter Eldh (partners in unique projects

such as Koma Saxo, Punkt.Vrt.Plastik and Amok

Amor), representing a radical approach to free

improvisation, electronica and extensive postproduction.

On UMBRa, co-led with Lillinger, Stemeseder

is highly involved in the recording process. His

credits contrast with those on Solo Piano, all the way

to the absence of a conventional piano, and include

composition, production, lautenwerk (an 18th

century keyboard that resembles a harpsichord,

but with nylon strings), synthesizer, electronics

and Una Corda (an upright piano with one string

per key). Lillinger’s roles here are composition,

production, drums, sampler and synthesizer.

That variety is enhanced by four guest musicians,

added individually or in pairs throughout the

album: Peter Evans (trumpet), Russell Hall (bass),

Brandon Seabrook (banjo, guitar) and DoYeon Kim

(gayageum: a traditional Korean plucked zither

instrument).

The result is a sonic utopia arising in segments

ranging from one minute to over seven, designated

as “Cycles”. The short just over minute-long “Cycle

IV” consists of rhythmically disjunct percussion

emphasizing a bass drum and high-pitched metal,

while at the longer range, the seven and a half

minute “Cycle VI” includes the quicksilver work

of Evans and Seabrook in a continuously shifting

collage. The bracketed “Cycle V” highlights

sounds as diverse as backwards cymbal recordings

and contrasting string tunings (gayageum, banjo,

Una Corda), which arise in a continuous series

of elisions and collisions, a brilliant field of

disconnection that characterizes both individual

tracks and the work as a whole.

Tesserae (the title refers to the small stones or

tiles used in a mosaic) could not be more dissimilar

than UMBRa, and is yet strangely similar. Led

by Berlin-based Tilo Weber—who composed the

material and whose percussion instruments include

vibraphone—the basic trio consists of Stemeseder

(harpsichord, celeste, synthesizers) and Petter

Eldh (bass, acoustic guitar). The music is almost

militantly pretty, usually tonal and melodic,

featuring instruments that are singularly light, but

with odd harmonic features, strange layerings and

sudden shifts in rhythm and texture.

On the opening “Time Traveler’s Vessel”,

Stemeseder’s keyboards are bright, Eldh’s bass

lightly buoyant and, at one point, Weber even plays

his snare with brushes. The diverging overdubbed

keyboards of “Nacre Nacre” provide the uncanny

suggestion of Muzak from multiple elevators. The

effect is refreshingly disconcerting, with a certain

prettiness that’s not the enemy of beauty, but

rather the cloak of an alien messenger. “In Epitaxy”

adds the flutes of Anna-Lena Schenker and Bastian

Dunker to further compound both polyphony and

buoyancy. In its own subtle way, Tesserae demands

active listening.

Als er wordt gesproken over 'sonische tapijten' en prikkelende texturen' die genrevakjes aan hun laars ST GNAESERER LZLLZNGSR lappen, dan kan je ervan Yoon KnElandon Setor op aan dat de jazz door-gaans veraf is. Zo ook bij deze tweede samenwerking van Elias Stemeseder en Christian Lillinger, top-avonturiers van het Duitstalige gebied die hun labels van respectievelijk 'pianist' en 'drummer' al lang achter zich gelaton hob-ben. Umbra duikt zonder aarzeling of parachute in het diepe, op zoek naar explora-tie van ongebruikelijke timbres, texturen en combinaties van klanken, vooral dan van de synthetische en/of gemanipuleerde soort, want een piano komt er zelfs niet aan te pas. Het gaat om drums, samples, elektronica en allerlei vormen van snaren - via hot binnen-ste van een klavecimbel en gasten op gaya-geum (een grote Koreanse zither), bas, banjo en gitaar - en piccolotrompet.

Animale strano e indecifrabile questo secondo lavoro in coabitazione tra il pianista Elias Stemeseder (BU#290-291) e il batterista Christian Lillinger. Entrambi armeggiano anche con l'elettronica e in particolare il primo qui utilizza, oltre all'harpsicord, anche un piano virtuale, Una Cor-da, capace di timbri del tutto peculiari. Sono accompagnati in questa avventura a rotta di collo tra composizione e improvvisazione da Peter Evans alla tromba, Russell Hall al basso, Do Yeon Kim al Gayageum (zither coreano a 12 corde) e Brandon Seabrook a banjo e chitarra. Il mood è stranito, si passa dal free-elettronico, al glitch jazz all'avant-tutto: le tracce sgusciano via come pesci dal-l'amo. Talora sembra di ascoltare i Furt in un pachinko jazz, poi un Cecil Taylor 4.0, poi ancora suoni e forme si dilatano, si rompono in mille frammenti per poi riprendere subito vita e scappare da un'altra parte non appena pensavi di averne colto la direzione. La paletta timbrica è ampia, il caos creativo prende in più di un'occasione il sopravvento e ancora una volta naufragar ci è dolce in questo mare. [8.0]

Put aside any preconceived ideas about German drummer Christian Lillinger and Austrian pianist Elias Stemeseder. While the two over the past few years have been involved in many projects that stretched the bounds of creative music Umbra moves farthest away from expected Jazz-like tropes.

During the CD’s 10 tracks Lillinger creates textures from a sampler and synthesizer as well as drums, while Stemeseder moves among synthesizer, electronics, Lautenwerk, a lute-harpsichord and Una Corda or one-string-per-key open-cabinet piano. Expanding sound synergy to trio or quartet forms, featured on different tracks are New York players bassist Russell Hall, banjoist/guitarist Brandon Seabrook, DoYeon Kim’s gayageum, a 12-string Korean plucked zither and piccolo trumpeter Peter Evans. It’s illusionary to imagine these instruments are used in a traditional manner however. Each is stretched past its usual limits as a sound source alongside the duo’s equipment.

Closest to expected improv are “. Cycle VI” and “Cycle VII”, with Evans and Seabrook. Drum shuffles, keyboard shakes and guitar frails create an intersecting exposition as harpsichord plinks, synthesizer drones and metallic clangs set up a counter melody. Meanwhile portamento brass triplets, spetrofluctuation and mouthpiece suckling surmounts other textures to climax with high-pitched but shaded grace notes. Nerve beats, press rolls and keyboard plinks are also present on a trio track with the trumpeter, but chief interest is the contrast between measured pianism and freeform brass scoops.

Inverse strategies involve the others as well. As organ-like synthesizer tones made up a backdrop, harsh banjo twangs and concentrated harp-like glissandi characterize “Cycle II”, whereas it’s Kim’s corrosive frails mixed with low-pitched strums which frequently contrapuntally challenges string patterns, metallic swishes and rattles or electronic oscillations to confirm the players unique angled intersection. Evocatory rather than thematic, Umbra’s tracks should be heard as inventive markers in the timbral journey Stemesder and Lillinger are on to define themselves and their music.

https://www.jazzword.com/reviews/stemesder-lillinger/

Ein Album, das kontinuierliche Aufmerksamkeit und staunendes Hören geradezu herausfordert - und garantiert. Mit »Umbra« outen sich der öster-reichische, heute in New York lebende Pianist/Elektroniker etc. Elias Stemeseder und der deutsche Drummer/Elektroniker etc. Christian Lillinger wieder einmal als unberechenbare Sound-Magier und Avantgardisten der Extraklasse. Ste-meseder (Piano, Electronics, Synthesizer, Una Corda, Kom-position) und Lillinger (Drums, Sampler, Synthesizer, Komposition konnten für ihren vieltö-nenden Abenteuerspielplatz noch fähige New Yorker Namen wie Peter Evans (Piccolotrom-pete), Russell Hall (Kontrabass), DoYeon Kim (Gayageum, also koreanische Wölbbrettzither) und Brandon Seabrook (Banjo, Gitarre) gewinnen, die bei einigen der zehn Tracks mitwirkten und das Klangspektrum dieses Werkes erweitern und berei-chern. Ausgehend von abge-sprochenen, festgelegten Grundbausteinen entwickeln sich bizarre Klangarchitekturen. Diverse Partikel, Miniaturen werden addiert, komprimiert und zu komplexen Soundscapes geformt, wobei das Lustprinzip der (freitonalen) Improvisation und metrisch freie Rhythmen viel Spielraum erhalten. Superb auch, wie hier Elektronik und akustische Instrumentalstim-men »organisch« zusammen-wirken.

Mit Witz und Wagemut Filigrane Melodien verflechten sich auf diesem Album wie zarte Pflanzentriebe zu dichten Gebilden. Der Pianist Elias Stemeseder und der Perkussionist Christian Lillin-ger präparieren dafür ihre Instrumente und ergänzen sie mit artverwandten und fremdartigen. Zudem laden sie Kollegen dazu. «Umbra» wird zur zehnteiligen Suite, die den kreativen Moment von Musik feiert - mit poetischer Kunst und Kraft, mit verspieltem Witz und Wage-mut.

Mit eher drahtigen, elektronisch manipulierten Soundcollagen, denn im Voraus zu Ende gedachten musikalischen Ideen gibt sich die zweite Kollaboration zwischen Pianist Elias Stemeseder und Perkussionist Christian Lillinger besonders experimen-tell. Es geht eher um die Struktur eines Stoffes als um Struktur an sich.

Die Stoffe sind in Zyklen unterteilt.

Dabei entstehen - in von Stück zu Stück abwechselnder Zusammenarbeit mit Trompeter Peter Evans, Bassist Russell Hall, DoYeon Kim an der Gayageum, einer koranischen Zither, und Brandon Seabrook an Banjo und Gitarre - spannende Konstrukte, die teilweise auch Fluss entwickeln, wie auf dem sehr gelungenen „Cycle III", das Halls singenden Kontrabass in den Fokus rückt. Dieser Fluss wird aber am Ende abrupt unterbrochen.

Ein grober Schnitt in den Loop - zweifelsohne beabsichtigt - der für die gesamte Session kennzeichnend ist. Etwas übertrieben abgehackt, entwickeln sich die Schatten und Sche-mata, um dem Album als Ganzes einen übergreifenden Charakter zu verleihen. Das war aber auch nicht Ziel dieser Session. Ziel war das Expe-riment. Und wie es Experimente so an sich haben, gelingen sie eben manchmal und manchmal auch nicht.

Ergebnis sind hier Überraschungen und ungefähre Erkenntnisse.

Elias Stemeseder (keyb), Christian Lillinger (dr, samp, synth); Gäste: Peter Evans (tp), Russell Hall (b), DoYeon Kim (gayageum), Brandon Seabrook (g, banjo)

Im September 2022 reisten Christian Lillinger und Elias Stemeseder nach New York, um dort mit vier Gastmusiker:innen ihr Working-Duo um einige Sounds zu erweitern. Vorher wurden Kompositionen und Strukturen erdacht, nachher das Studio in den Arbeitsprozess mit einbezogen. Producing, wie es so schön heißt.

Herausgekommen sind zehn Stücke, die sich ähnlich und doch sehr verschieden sind. Zupf - und Schlaginstrumente ziehen sich als roter Faden durchs Album, und die Nachbearbeitung schafft es, alle Gäste gut zu intrigieren. Die Trompete fällt kurz auf. Vieles klingt gejammt, hat aber Tiefe und Zusammenhalt. Leider bleibt wenig hängen. Ich bin etwas lost zwischendurch und taumle durch wabernde Welten. Das mittlere Tempo ist irgendwie sehr gleich. Alles schwer interessant und doch schwierig, aber sicher eine Reise wert. (sim)

Auf ihrem zweiten Album "Umbra" setzen Elias Stemeseder und Christian Lillinger ihre Duo-Tä-tigkeit fort: ein von elektroakustischer Klangpro-duktion und freier Improvisation geprägtes Hör-abenteuer in zehn kürzeren und längeren Zyk-len, die so abrupt beginnen wie sie enden. Das Duo wird ergänzt mit Gastmusiker/-innen aus New York, die sich in unterschiedlichen Konstellationen auf den Tracks entfalten. Wie genau diese kleinteilige Musik entsteht, ob sie sich an bestimmten kompositorischen Eckpunkten orien-tiert, frei aus dem Moment herausgespielt wird, erst im Nachhinein aus verschiedenen Spuren rekomponiert wurde, ist nicht zu eruieren. Eine spannende Klangquelle bringt DoYeon Kim mit ihrem koreanischen Saiten-Instrument ein, das an eine Koto erinnert. Neben dem Schwingen und Kratzen von Partikeln und Geräuschen lebt die Musik auch von melodieähnlichen Phrasen und den Ruhepunkten des Atmosphärischen. In jedem Fall ist sie sehr experimentierfreudig, abstrakt und erfordert ein waches Ohr.

Elias Stemeseder et Christian Lillinger se sont rencontrés à Berlin, mus par un intérêt commun à explorer la relation entre le son, l’espace et le temps. « Umbra » est leur deuxième album, il apparaît comme la suite logique de « Penumbra » sorti l’année dernière. Stemeseder délaisse ici quelque peu son piano – sous réserve de sa pédale Una Corda – pour privilégier l’électronique et le synthétiseur. Lillinger fait de même mais reste prioritairement affecté à sa batterie. Sur chaque morceau apparaissent un ou plusieurs invités qui viennent à la fois le construire et le déconstruire. C’est au sein de la scène free avant-gardiste new-yorkaise que la paire est allée les chercher. Ainsi y retrouve-t-on le trompettiste Peter Evans, le bassiste Russell Hall, le guitariste / banjoïste Brandon Seabrook et le joueur de gayageum DoYeon Kim. Ensemble, ils travaillent à étendre, à distendre, des mélodies qui, au départ, sont simples, voire élémentaires. Par l’adjonction d’une multitude de sons épars, elles en deviennent incroyablement trafiquées, emplies. Peter Evans peut s’avérer redoutable en rapidité là ou Seabrook malmène, maltraite ses cordes, tandis que DoYeon Kim explore pour sa part son instrument dans l’intégralité de sa palette. Le résultat n’est pas le capharnaüm que l’on pourrait craindre mais constitue une sorte de bande son pour un travail de fin d’études de physiciens désaxés.

https://jazzmania.be/stemeseder-lillinger-umbra/