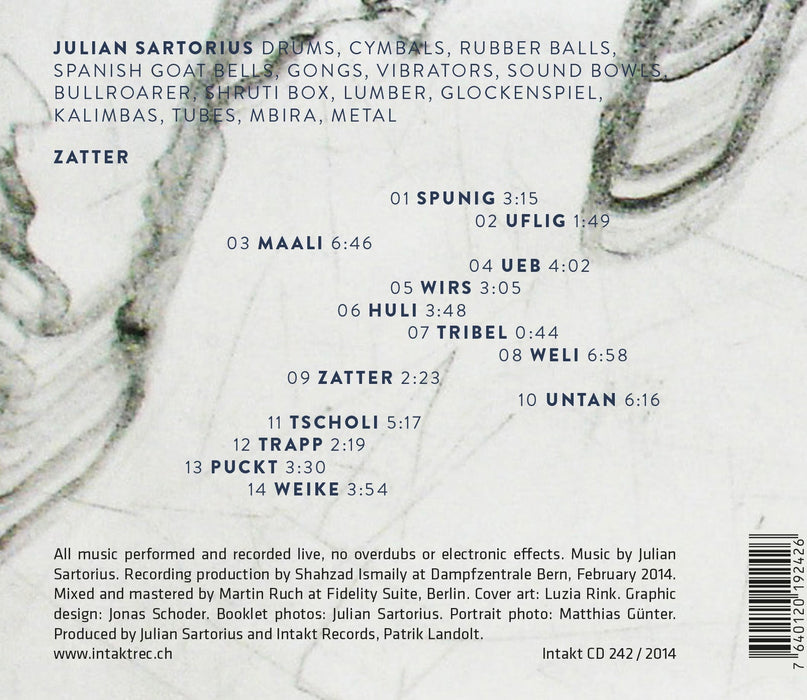

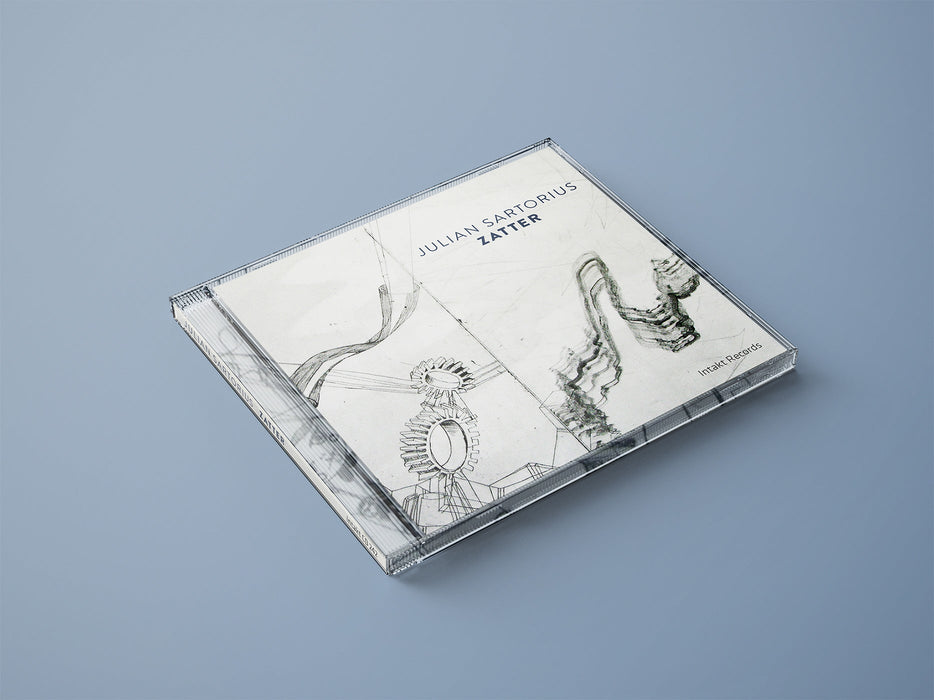

242: JULIAN SARTORIUS. Zatter

Intakt Recording #242 / 2014

Julian Sartorius: Drums & Percussion

More Info

"Es gibt nichts auf der Welt, das nicht tönt" , sagt Julian Sartorius. sein

Drums-Set erweitert der Berner Schlagzeuger mit ausgewählten Hölzern, Instrumenten, Cymbels, skurrilen Geräten und Alltagsgegenständen. In seinem Berner Arbeitsstudio liegen neben den Trommeln, rotierende Vibratoren, spanische Ziegenglocken, Luftschläuche, Schwirrhölzer, ein altes afrikanisches Marimba, Gummibälle, eine Shruti Box und verschiedenste Metalle herum: eine „kreative Unordnung", was das berndeutsche Wort

„Zatter" meint. In der Tradition der grossen europäischen Schlagzeuger stehend baut Julian Sartorius sein eigenes Instrumentarium. Er hat seinen höchst persönlichen Sound gefunden.

Julian Sartorius machte sich international einen Namen als Drummer bei der Sängerin Sophie Hunger, im Piano-Trio von Colin Vallon, im Quartett von Co Streiff-Russ Johnson oder in Projekten mit Shahzad Ismaily. Mit seinem ersten Soloalbum „Beat Diary", einem Klangtagebuch mit 365 Einträgen, spielte sich Julian Sartorius mitten in die Welt der Schlagzeug-Solisten.

Durch die Auseinandersetzung mit elektronischer Musik sind neue Spieltechniken und Klangwelten entstanden. „Zatter", das ohne Einsatz elektronische Effekte live eingespielt ist, führt in die phantastische Welt der Sounds, Klänge, Rhythmen - auch in ruhige, besinnliche und abstraktere Sphären.

Album Credits

Cover art: Luzia Rink

Graphic design: Jonas Schoder

Music by Julian Sartorius. Recording production by Shahzad Ismaily at Dampfzentrale Bern, February 2014. Mixed and mastered by Martin Ruch at Fidelity Suite, Berlin. CD produced by Julian Sartorius and Intakt Records, Patrik Landolt

Julian Sartorius

Wandern Ist Des Drummers Lust

Neugierig und als "Entdecker des Alltäglichen" geht der Schlagzeuger Julian Sartorius, 1981 in Thun geboren, durchs Leben, mit offenen Ohren für neue Klänge und Experimente. Ausgetrampelte Pfade sind seine Sache nicht.

Den eigenen Weg zu gehen, das gilt für ihn offenbar nicht bloss im übertragenen Sinn. "Letzten Sommer", erzählt Julian Sartorius, "bin ich von Bern ins Tessin gewandert, weil ich so gerne zu Fuss unterwegs bin. Ich höre dabei so viele Geräusche, die mich interessieren. Bisher habe ich das immer getrennt, das Wandern und das Musikmachen. Auf der Wanderung zum Blüemlisalpgletscher kam mir dann die Idee, beides miteinander zu verbinden und einen musikalischen Reisebericht entstehen zu lassen."

Im Oktober packte der Berner Schlag- zeuger der auch ganz "herkömmlich" wunderbar spielt, etwa mit dem Bassisten Patrice Moret in Colin Vallons Trio Sticks und Aufnahmegerät in seinen Rucksack, um auf dem Jura-Höhenweg in zehn Tagen von Basel nach Genf zu wandern, rund 270 Kilometer. Wo immer ihn die Inspiration anhielt, packte er die Schlagstöcke und das Recording-Gerät aus, drückte die Aufnahmetaste und spielte mit den beiden Hölzern auf den unterschiedlichsten Dingen, die ihm als Klangquelle dienten: Er erkundete damit den Klang von Baumstämmen, Ästen, Drahtzäunen mit synthetischmetallenen Klängen, abgemähten Maisstau- den, Drehkreuzen und Schildern von Wanderwegen, Wurzeln, Strohhalmen, Brückengelän dern oder eines leeren Silos. Sartorius nahm den Rhythmus einer Kuh auf, die einen Salzstein leckte, begleitete Kuhglocken und Winde, die durch Röhren oder mit einem metallenen Gegenstand pfiffen, flöteten und trompeteten. Vorbeifahrende Autos und Lastwagen, Vogelgezwitscher oder sich balgende Krähen sind zu hören. Zu Hause editierte er das Ganze. Entstanden sind zehn spannende "Hidden Tracks", für jede Etappe einen. 2014 hat Sartorius auf Intakt seine Solo-CD "Zatter" veröffentlicht. Das Tagebuch-Album seiner Jurawanderung erscheint als sein viertes auf dem Berner Label Everest Record, das es seit 1999 gibt und auf dem sich spannende Musikerinnen und Musiker wie Bruno Spoerri, Nadja Stoller, Werner Hasler, Fredy Studer, Hildegard Kleeb oder Margrit Rieben finden. Ver- kauft wird "Hidden Tracks" als Vinyl-Platte und auch als Wanderkarte mit Download- Code.

Der Körper als Fortbewegungsmittel das fasziniert Julian Sartorius, der inzwischen sogar noch SAC-Mitglied geworden ist. Er ist gerne alleine unterwegs. "Du kannst dein Tempo gehen, es kommen dir viele Ideen, siehst manchmal Obskures, kannst anhalten, wann und wo immer du möchtest. Man entdeckt Zwischenräume, die man verpasst, wenn man mit Bahn oder Auto reist."

Julian kommt nicht direkt aus einer Musikerfamilie, doch sein Vater hatte eine riesige Plattensammlung, "mindestens 3'000 CDs, Wahnsinn! Meine Mutter spielte Kirchenorgel und als ich ein Baby war, begann sie mit dem Spinett doch da habe ich angeblich immer zu schreien begonnen. Offenbar war mir der Klang zu grell. Sie ist dann auf Gitarre umgestiegen", erzählt der Schlagzeuger lachend. Er sei zwar schon musikalisch aufgewachsen, aber nicht aussergewöhnlich. Nach der Sekundarwollte er gleich mit der Jazzschule beginnen. Seine Eltern rieten jedoch, vorher noch was anderes zu machen.

" Ich nahm das Kürzeste, eine Verkaufslehre beim Musikgeschäft Krompolz in Bern, das bei den Tonträgern auf klassische Musik spe- zialisiert war. So kam ich auch mit dieser Musik intensiv in Berührung, konnte viele Werke und Interpretationen kennenlernen. Ich durfte, ja musste sogar jeden Morgen Musik hören, hatte in der Berufsschule wöchentlich Musikgeschichte das war im Hinblick auf die Jazzschule super. Und ich lernte, diszipliniert zu arbeiten, eine Voraussetzung auch fürs Üben."

Julian Sartorius studierte in Bern und Luzern bei Fabian Kuratli, Pierre Favre und Norbert Pfammatter, er spielte und spielt nicht nur mit Colin Vallons Trio, seine Bandbreite reicht locker von Sylvie Courvoisier oder Fred Frith bis zu Sophie Hunger, er ist aber auch regelmässig zusammen mit dem Schauspieler Thomas Sarbacher und dem Journalisten und Übersetzer Stefan Zweifel zu hören, der eine liest, der andere tritt mit "freiem Redestrom" auf und Julian improvisiert dazu und dazwischen mit Schlagzeug und zusätzlichem Instrumentarium. Das Experiment, so scheint es ganz, kommt der Neugier entgegen, die Julian Sartorius auch auf seinen Touren zu Fuss begleitet die Lust am Wandern ist auch die Lust am Entdecken.

Solo percussion albums are in some ways tougher than other unaccompanied outings. Key to any success is a good range of timbre and a sense of line throughout the performance, rather than a sequence of differing rhythmic devices. Sartorius, who has performed with Colin Vallon and Sylvie Courvoisier among others, is a veteran of solo recording. That experience pays off marvelously, with a wide range of concise, focused performances. It's one of those records that comes with a disclaimer indicating that no overdubs were used, and on first listen one is stunned by this. Sartorius has a simply astonishing technique, and an equally vast assortment of instruments, including rub- ber balls, vibrators, sruti box, lumber, and bullroarer, along with more conventionally recognizable percussion devices. He uses it all to create entire atmospheres rather than merely in the service of impressing listeners with his prowess and dexterity. In his spring-loaded exuberance on the bells-rich "Spunig" or the kalimbas and woodblocks on "Uflig," I was somehow tempted to liken his sui generis approach to percussion to the late Hans Reichel's approach to stringed instruments. He ritually invokes spinning tops and metal gears on "Maali," makes his instruments moan and groan on "Ueb"; he contrasts bird-squeak with bullroarer on "Wirs," lays into a cool, bouncy groove on "Tribel," and explores a long cycle of decay and resonance on "Weli." Only rarely, as on the title track, does he explore the possibilities of groove, and even here he focuses much of his to tonal variation in the patterns. The long rumble and vibration again of "Untan" definitely seems to shuttle between grooves and drones. The bells of "Tscholi" evolve into a bass drum thud which seems to create rippling, skitter- ing ripple effects that give birth to a cool little tone row that's straight gamelan. And after the crazy whiplash texture shifts on the pulse-tracked "Trapp," which is computer-precise, Sartorius moves through the pound- ing "Puckt" back to soft bells to close on "Weike." If drums went to church, this would be the soundtrack for the service.

Getrieben von der Lust am Experiment

Jazz · Er spielte mit Sophie Hunger, vor allem aber liebt er die freie Musik: Jetzt ist Schlagzeuger Julian Sartorius dreimal in Luzern zu hören.

Von Pirmin Bossart

Ob im fein abgestimmten Trio des Westschweizer Pianisten Colin Vallon, im rohen Klanglabor von Lila, mit wechselnden Mitstreitern im freien Spiel oder allein an seinem Instrument: Der Schlagzeuger Julian Sartorius fällt auf. Wie er eine Band auf Trab hält, wie er perkussiv kommentiert und erfindet oder als Solist das Schlagzeug zur Klangmaschine macht, das geschieht so unspektakulär wie bestechend. In der nächsten Zeit ist Sartorius gleich dreimal in Luzern zu erleben. Alle drei Auftritte haben mit seiner «Freude am Experiment» zu tun. Das aufwendigste Projekt ist «Joyful Noise in the Dark» im Südpol: ein Konzert in vollständiger Dunkelheit. Die Musiker sind im ganzen Raum verteilt. Die Zuhörenden wandern im Raum herum und setzen sich so den Klängen aus. Nur die Podeste, auf denen die Musiker stehen, sind minimal beleuchtet, damit es zu keinen Zusammenstössen kommt. Sonst aber sind da nur Sounds und Nacht.

Mehrdimensionale Ohren

Sartorius hatte das Experiment anlässlich einer «Carte blanche» in der Dampfzentrale Bern ein erstes Mal gemacht. Er hatte die Idee schon länger gehabt. «Ich finde es schade, dass Konzerte in erster Linie auf den Wahrnehmungsradius des Auges ausgerichtet sind. Dabei ist das Ohrerlebnis viel umfassender. Ohren können nach allen Seiten, um die Ecke herum oder durch Gegenstände hindurch hören.» In der Dunkelheit werde diese Mehrdimensionalität intensiver erfahrbar. «Die Besucher können durch die Musik laufen wie durch eine dunkle Nacht und dabei ein klingendes Universum erfahren.»

Ursprünglich wollte Sartorius das Projekt mit mehreren Schlagzeugern machen. Nachdem er im Joyful-Noise-Orchester von Hans Koch und Martin Schütz in Biel gespielt hatte, entschied er sich, mit den beiden für ein gemischtes Ensemble zusammenzuarbeiten. In Luzern ist neben Koch, Schütz, Strotter Inc. und Sartorius ein hochkarätiger Mix der Luzerner Jazz- und Improszene dabei: Christoph Erb, Urs Leimgruber, Hans-Peter Pfammatter, Marie-Cécile Reber, Fredy Studer, Sebastian Strinning und Manuel Troller. Koch, Schütz und Sartorius sind gleichzeitig «Conductors», die mit gelegentlichen Anweisungen über ein «Knopf-im-Ohr»-System die Musik in bestimmte Bahnen lenken.

Der gleiche Kern

Sechs Tage nach «Joyful Noise in the Dark» ist Sartorius als Solist im «Südpol» zu hören. Er stellt seine Solo-CD «Zatter» vor, auf der er mit Gegenständen und speziellen Präparationen sein Schlagzeugspiel so verfremdet, dass es manchmal wie elektronische Musik klingt. Im Mullbau schliesslich macht Sartorius mit den Luzerner Musikern Christoph Erb (Sax, Bassklarinette) und Manuel Troller (Gitarre) das, was er als Kern seiner Tätigkeit bezeichnet: improvisieren. «Dennoch habe ich liebend gerne auch schon Kompositionen von Cage oder Lucier interpretiert.»

Trotz der oft unterschiedlichen Kontexte, in denen sich Sartorius bewegt, fällt es ihm nicht schwer, von einem Konzert zum andern zu switchen. «Früher war das eher noch der Fall, aber inzwischen erlebe ich das nicht mehr als Switchen.» Jetzt mache er einfach Musik, unabhängig von stilistischen oder sonstigen Kategorien. «Ich bin da, wo ich bin, und versuche zu hören, zu reagieren und die Musik in jedem Moment mitzugestalten. Ich muss mich weder anpassen noch verrenken. Das geht immer vom gleichen Kern aus.» Der 33-jährige Berner Musiker ist angesagt wie kaum ein anderer Schlagzeuger in der Schweiz. Er selber bildet sich nichts darauf ein. «Ich bin mir sehr wohl bewusst, wie schnell das wechseln kann. Zudem habe ich nie in erster Linie den Erfolg gesucht.» Er staunt manchmal selber, dass seine Musik breite Kreise anspricht. «Sie ist ja recht speziell und überhaupt nicht mehrheitsfähig. Ich mache mit meiner Musik keine kommerziellen Kompromisse.» Sartorius hätte durchaus «kommerzieller» werden können, so er denn gewollt hätte, war er doch während zwei Jahren Schlagzeuger in der Band von Sophie Hunger, der bekanntesten Singer-Songwriterin der Schweiz, die auch im Ausland Erfolge feiert. Es sei eine tolle Zeit gewesen mit Sophie Hunger, und er sei dankbar für diese Phase. «Ich habe in der Popmusik viel gelernt. Aber ich habe gemerkt, dass es nicht mein Ziel ist, in ausverkauften Hallen zu spielen. Es erfüllt mich mehr, wenn ich meine eigene Musik machen kann.» In Thun geboren und aufgewachsen, hat Sartorius schon als Kind auf Trommeln und Schlagzeug herumgemacht. Sein Schlagzeuglehrer Danilo Djurovic hat ihn sehr unterstützt. Mit 15 Jahren spielte er in Underground-Bands. Dann studierte er an den Jazzschulen in Bern und Luzern. «Dozenten wie Fabian Kuratli, Pierre Favre und Norbert Pfammatter haben mir entscheidende Inputs gegeben und mich weitergebracht.»

Neues Solo-Album

Schon während des Studiums in Luzern zeigte sich Sartorius nach vielen Seiten offen für ungewöhnliche Projekte....

Die mirakulöse Klangstubete des Julian Sartorius

Heimelig wollte er es haben, einer der besten Schlagzeuger der Schweiz. Also taufte er sein neustes Werk «Zatter» im Wohnzimmer – die richtige Entscheidung.

Ist es ein Helikopter? Nein. Ist es ein Bienenstock? Nein. Es ist Julian Sartorius! Er spielt Schlagzeug, malträtiert es, zupft und rupft daran herum. Lauschig ist der Rahmen, in dem der Berner sein neustes Album «Zatter» vorstellt: In der Künstlerwohnung der Dampfzentrale hat er am Sonntagabend einen Teppich ausgerollt, sein Werkzeug aufgebaut, das Licht gedimmt und für 15 Personen Platz gemacht. Sieben solcher Rituale führt er durch, sieben Mal gibt es eine «Zatter Stubete», wie er seine Plattentaufe nennt. Es eine Kombination aus berndeutschen Wörtern: «Zatter» ist ein vergilbter Ausdruck, der die Unordnung von im Raum verstreuten Gegenständen beschreibt. Dann die «Stubete», die für das Beisammensein im wohlig geheizten Zimmer steht.

Sartorius mag es gemütlich. Sein Haar ist strubbelig, er trägt Hosen mit tiefen Seitentaschen, damit er die Stöcke darin verstauen kann. Dem 33-Jährigen ist die Aufmerksamkeit sicher, er geniesst und verliert sich im Spiel, ohne dass ihm die Kontrolle darüber entgleitet. Die Stricknadel trifft auf Messing, mit einem Schlauch im Mund manipuliert er die Klangfarbe der kleinen Trommel.

Julian Sartorius liebt die Verzerrung. Vor zwei Jahren veröffentlichte er sein «Beat Diary»: ein Tagebuch, geführt über 365 Tage, jeder davon steht im Zeichen eines eigenen Rhythmus, getrommelt auf Zäune, Stangen, Papierkörbe, auf was auch immer. So arbeitete er damals mit mehreren Tonspuren, um das von ihm gewünschte Resultat zu erreichen. Für «Zatter», das aus 14 Stücken besteht, hat er pro Komposition nur eine Spur zugelassen. So ist es für einmal die «natürliche Limitierung» seines Körpers, mit der er sich begnügt. Die Klänge, auch wenn sie mal nach Synthesizer klingen sollten, sind immer organischer Natur.

Batteriebetrieben sind an diesem Abend nur die Mini-Vibratoren; sie schwirren auf der grossen Trommel herum und erzeugen wunderliche Schwingungen. Dann hangelt Sartorius nach der Klangschale und deckt die herumlümmelnden Patronen zu. Er hat sie im Internet bestellt und wurde kürzlich von den Vertreibern gebeten, einen Erfahrungsbericht zu schreiben. Zu jedem der Gegenstände, die auf «Zatter» zu hören sind, hat er einen persönlichen Bezug: die indische Shrutibox, die Gummibälle, das Schwirrholz und die uralte Zither mit Blumenmuster, die er nicht stimmen will, weil es «nicht zu schön klingen soll».

Das sagt er, der kürzlich für den Schweizer Musikpreis nominiert wurde und den diesjährigen Anerkennungspreis des Kantons erhalten hat. In der Stube ist es so gar nicht laut, die bereitgestellten Ohrstöpsel bleiben im Körbchen liegen. «Einen Ton erzeugen, der bleibt», das sei für ihn als Schlagzeuger das Schwierigste, sagt Julian Sartorius. Gefunden hat er den Ton noch nicht. «Zatter», dieses charmante Durcheinander, ist also nur eine weitere Station auf Sartorius' Mission. Das ist gut zu wissen.

Wenn man Glück hat, trifft man Julian Sartorius am Wochenende auf einem der Flohmärkte in oder um Bern auf der Suche nach neuem Instrumentarium. Alles was Klang ist, Klang erzeugt - egal aus welchem Material - kann dabei von Interesse sein. Dann liegen Ziegenglocken, Luftschläuche, Schwirrhölzer oder Gummibälle in seinem Studio in der Dampfzentrale und warten (geduldig) auf ihren Einsatz. „Zatter", ein berndeutsches Wort für Unordnung, lautet Sartorius neue CD, die voller klangerzeugender Utensilien ist, die nicht unbedingt immer als Instrumente erkannt werden. Er setzt dabei nicht auf fließende Rhythmen oder verschrobene Takte. Sartorius erzeugt Sounds, so natürlich wie abstrakt, so akustisch vertraut wie ungeläufig fremd. Hier zieht Alltag in die Musik ein - ohne dass man es merkt. Voraussetzung für ein derartiges Unternehmen ist Sensibilität und, wie abwegig dies auch klingen mag: Stille. Denn erst im Kontrast zur scheinbaren Geräuschlosigkeit kommen die Utensilien ins Bewusstsein, werden Arbeitsmittel zu Trägern mystischer Klangstrukturen. Und Julian Sartorius braucht für diese impressionisti- schen Spannungsbögen eine gewisse Unordnung wie er sagt. Spontanität und Konfrontation. Erst so entstehen perkussive Monologe, die ihren Reiz durch die Einfachheit und manchmal auch Fremdheit der Mittel entfalten.

«Das Schlagzeug ist Teil meines Charakters»

Julian Sartorius Der Berner Schlagzeuger Julian Sartorius ist ein Ausnahmetalent. Ab Sonntag lädt der Vielbeschäftigte für sieben Konzerte jeweils 15 Leute in die Künstlerwohnung der Dampfzentrale ein, um sein neues Soloalbum «Zatter» zu taufen.

Der Drummer ist er. Letzten Samstag spielte Julian Sartorius solo in Belgien. Noch in der Nacht wurde er mit dem Taxi nach Mannheim gefahren. Dort nahm er die Eisenbahn bis nach Bern, wo morgens um 11 der Soundcheck für zwei Auftritte mit dem Barockensemble Freitagsakademie angesetzt war. Am Mittwoch war der Schlagzeuger Gast der Zürcher Rockerin Evelinn Trouble, dieses Wochenende improvisiert er mit den Jazzern Martin Schütz und Hans Koch in Biel. Die Frage, ob die ständige Reiserei nicht anstrengend sei, nimmt der junge Mann mit dem strubbeligen Haar gelassen. «Ich bin sehr beschäftigt», räumt er ein. Stress bedeutet das für ihn, der schon als Kind einen grossen Bewegungsdrang verspürte, nur selten. Und das musikalische Hin und Her? «Ich denke nicht in Stilrichtungen», sagt Sartorius. «Das Wichtigste ist, dass mir die Musik gefällt, die ich spiele. Ich höre genau hin, dann geschieht enorm viel aus dem Moment heraus.» Wer so flexibel ist, muss sein Handwerk beherrschen. Das ist für den 33-Jährigen, der in Steffisburg in einer musikbegeisterten Familie aufgewachsen ist, selbstverständlich. «Das Schlagzeug ist wohl irgendwie Teil meines Charakters», glaubt er. Schon mit zwei habe er trommeln wollen, ab fünf nahm er Unterricht. Zu seinen Lehrern zählten wichtige Schweizer Drummer wie Fabian Kuratli, Norbert Pfammatter und Pierre Favre. Doch bevor das Ausnahmetalent die Jazzschule in Luzern absolvierte, machte er auf Empfehlung der Eltern eine Berufslehre. «Die Lehre als Tonträgerverkäufer war mit zwei Jahren die kürzeste – und sie hatte mit Musik zu tun», lächelt Sartorius.

Abstrakte Popmusik und experimenteller Jazz

«Es ist paradox: Den Job, den ich als Sicherheit gelernt habe, gibt es heute praktisch nicht mehr. Der Tonträgermarkt befindet sich im freien Fall.» Für den angehenden Musikprofi war die Ausbildung dennoch wichtig. «Musikhören war Pflicht, und ich hatte Zugriff aufs ganze Sortiment, inklusive Klassik und Jazz.» Ein weiter musikalischer Horizont zeichnet Julian Sartorius ebenso aus wie sein Hang zum Nonkonformismus: «Ich mag es eigenartig und ungewohnt, liebe abstrakte Popmusik, experimentellen Jazz und neue Musik», bestätigt er. Was Sartorius nicht daran hinderte, mit dem Schweizer Shootingstar Sophie Hunger um die Welt zu reisen. Die Band von Hunger hat er verlassen, weil zu wenig Zeit für seine eigene Musik blieb. Dennoch schätzte er es, den gleichen Song hundertfach zu spielen. «Wiederholung gibt es für mich nicht. Ich versuche, die Songs jedes Mal neu anzugehen.»

Rhythmen aus dem Durcheinandertal

Ab morgen tauft Julian Sartorius sein neues Soloalbum «Zatter». Er ist einer der wenigen Trommler, die alleine auftreten können, ohne dass sich Langeweile einstellt. Das mag an der Leidenschaft in seinen Schlägen liegen, aber auch an der absoluten Offenheit. «Zatter» ist ein altes berndeutsches Wort, das «Unordnung überall verstreuter Gegenstände» bedeutet. Das Durcheinander sei ein wichtiger Bestandteil seiner Musik, sagt Sartorius. Wobei sich bei ihm Kuhglocken, Vibratoren und Kalimbas zu einer ganz eigenen Ordnung zusammenfügen. Statt zur einmaligen Plattentaufe lädt Sartorius während sieben Tagen je 15 Personen zur «Zatter Stubete» in die Künstlerwohnung der Dampfzentrale ein. «Die Konzerte, die mir als Zuhörer am stärksten in Erinnerung geblieben sind, spielten sich im kleinen Rahmen ab», begründet er. «Auch um dem Publikum ein möglichst direktes Erlebnis zu geben, habe ich dieses Format gewählt.» Man darf sich auf eine Vielfalt von Klängen und Rhythmen freuen, die manchmal elektronisch tönen, aber ausnahmslos live entstehen und aus Julian Sartorius' Händen stammen. Denn der Drummer ist er.

Das Trommelarsenal, das Julian Sartorius um sich herum aufbaut, ist von beeindruckender Größe. Ist es die Musik auch? Vorweg gesagt: die Aufnahme sind alle live entstanden und kommen ohne overdubs oder elektronische Effekte aus. Und das Wort 'Zatter' bezeichnet eine Unordnung überall verstreuter Gegenstände. Das könnte auf eine Zufallsklangreise hindeuten, auf der Sartorius auf allem möglichen Dingmaterial trommelt, das sich ihm in den Weg stellt. Da gibt es den Bullroarer (Schwirrgerät, an einer Schnur im Kreis geschwungen), die Shrutibox (zur Erzeugung von Borduntōnen) und bekanntere Perkussionsinstrumente wie Kalimbas, Glockenspiel, Cymbals, Gongs und spanische Ziegenglocken. Aus allem formt Julian Sartorius ein elektrisierendes Klangspektakel außerhalb jeder Beliebigkeit. In den vierzehn Stücken gestaltet er jeweils ein eigenständiges (Selbst) Bildnis aus vibrierenden, flirrenden und flimmernden Tönen.

Am Anfang des ersten Solo-Schlagzeug-Albums von Julian Sartorius stand die Unordnung. Daraus hat sich ein verblüffendes Sound-Universum entwickelt. "Zatter" ist die Platte eines Schlagzeugers, die nicht nach Schlagzeug klingt.

Es schwirrt und vibriert, kringelt und bröselt, sirrt und dröhnt. Kaum je würde man vermuten, dass es sich hier um das Solo-Album eines Schlagzeugers handelte. Aber Julian Sartorius war schon immer einer, der gerne über den Beckenrand seines Instruments hinaus geguckt hat. "Es hat mich seit jeher interessiert, nicht nur die normalen Schlag- zeug-Klänge einzusetzen, sondern neue Klänge mit dem Instrument zu generieren."

Nach seinem spektakulären Beat Diary-Pro- jekt (12-Vinyl-Box) und einer eigenwilligen Destillation der Musik des Singer-Songwriters Merz legt Sartorius nun mit "Zatter" sein erstes Solo-Schlagzeug-Album vor. "Zatter" meint auf Berndeutsch ein "Chaos von Dingen, die herumliegen". Als einer, der seit Jahren klingende Gegenstände sammelt, ist Sartorius von Zatter umgeben. Aber im Un- terschied zu anderen, weiss er damit etwas anzufangen. Zatter ist nicht einfach ein skurriles Schlagzeug-Album geworden. Zatter ist Musik.

Klangkombinationen

In seinem Studio in der Dampfzentrale Bern liegen neben allerhand Metallen und Hölzern auch rotierende Vibratoren, spanische Zie- genglocken, Luftschläuche, Gummibälle, eine alte afrikanische Marimba und jede Menge sonstiger Sächelchen herum, die Sartorius zum Klingen bringt. Mit diesem Arsenal hat Sartorius 14 Tracks realisiert. Jeder ist von einer andern Kombination klingender Mate- rialien und Präparationen geprägt. "Es gibt nichts, was nicht tönt", sagt Sartorius, "zudem lassen sich all diese Dinge und Materialien auf

unterschiedlichste Weise kombinieren und miteinander in Berührung bringen, was die Klangmöglichkeiten multipliziert."

Auf "Spunig" hat Sartorius ein bestimmtes Blech verkehrtherum auf einen Gong gelegt, was diesem seltsam hohle Vibrationen erzeugt. Und wenn man meint, auf "Untan" einen Synthie brummen zu hören, ist das ein Vibrator, der auf einem Trommelfell abgeht, das seinerseits mit einem Küchentuch abgedämpft ist. Auf anderen Tracks hallt und dröhnt es ("Ueb") oder es scheint eine mit Riemen betriebene Pumpe in Gang zu sein ("Wirs"). Und "Tscholi" erinnert von der Melodie- und Spaceführung her ferne an ein abstrahiertes Gamelan-Stück.

Warum kommt Sartorius auf solche Klanganordnungen, die eher an elektronische Musik oder an geräuschhafte Ambient-Sound- Scapes erinnern, als an Jazz oder Groove- Musik? Neugier ist im Spiel, der "Gwunder", aber auch die Motivation, zwei musikalisch unterschiedliche Welten zu verbinden. "Mir behagt die akustische Spielweise, die Wärme des Gespielten. Andererseits liebe ich die Klangvielfalt elektronischer Musik. Mit Zatter erweitere ich das Klangspektrum und gelange in diese Zonen, ohne dass ich Sampler oder Synthesizer einsetzen muss." Alle Tracks auf "Zatter" sind ohne Overdubs und elektronische Effekte live eingespielt worden. Da ist nichts gezinkt. "Ich könnte alle Tracks jederzeit live reproduzieren."

Viele Ideen

Julian Sartorius ist als Schlagzeuger mit sei- ner erfindungsreichen Klangsprache schon früh aufgefallen. Es wäre dennoch sehr un- passend, ihn als "Klangmaler" zu bezeichnen. Er öffnet keine Farbenkiste und führt vor, wie man Räume bebildert. Wenn schon, ist er eher ein Zeichner, der erfindet. Einer, der den Strich ansetzt und sich forttragen lässt in skurrile Formen, abstrakte Sphären, überraschende Räume.

Sartorius machte die Ausbildung an den Jazz- schulen Bern und Luzern (Fabian Kuratli, Pierre Favre, Norbert Pfammatter), spielte in Impro-Bands und tourte dann eine Zeitlang mit Sophie Hunger, arbeitete mit Jürg Halter und dem Elektroniker Dimlite. Inzwischen ist er viel mit dem Colin Vallon Trio unterwegs, tritt mit Merz feat. Sartorius Drum Ensemble auf, mit Lila (Christoph Erb) und auch mit dem Quartett der deutschen Sängerin Johanna Borchert.

In der nächsten Zeit möchte er sich etwas mehr auf seine Solo-Tätigkeit fokussieren. "Ich habe schon wieder so viele Ideen für neue Alben, dass ich mich organisieren muss, um alles abarbeiten zu können." Die Kombination von Rhythmus und Klang wird weiterhin ein Thema sein, wenn sich auch in Zukunft seine musikalischen Arbeitsweisen längst nicht mehr nur auf Schlagzeug und Perkussion reduzieren lassen werden.

Musik im Kopf

Er habe manchmal Musik im Kopf, die er gerne selber spielen würde, sagt Sartorius. Diesen Impulsen will er auf die Spur kommen, Klänge entwickeln, den Sound im Kopf umsetzen. Der Schlagzeuger, der für alle möglichen Klänge offen ist, hört auch sehr gerne Musik ohne Schlagzeug, einfach ganz andere, auch seltsame Musik, Underground-Zeugs und Klänge aus anderen Kulturen. "Das inspiriert mich, aber auf eine andere Weise. Es geschieht nicht direkt. Es weckt Am Anfang des ersten Solo-Schlagzeug-Albums von Julian Sartorius stand die Unordnung. Daraus hat sich ein verblüffendes Sound-Universum entwickel...

Immer am letzten Sonntag im Monat ist Julian Sartorius früher als sonst auf den Beinen. Dann durchkämmt er den Flohmarkt in Bern. Er sucht nichts Bestimmtes, doch alles, was klingen könnte, nimmt er in Augenschein. Letztes Mal hat er eine Zither erworben, davor eine Metallschale, die summt, wenn man sie reibt. Eigentlich ist der junge Mann aus Bern mit der ungezähmten Haartracht Schlagzeuger, doch sein Horizont reicht weit über den Rand seiner Basstrommel hinaus. Sartorius ist ein Klangforscher, Geräusche-Erkunder, ein Detektiv, der hinter Tönen und Schallwellen herspürt. Man könnte ihn auch als Trommelpoeten des Alltags bezeichnen, der die ganze Welt als ein einziges riesiges Perkussionsinstrument begreift.

Die Fundstücke vom Flohmarkt, oft auch aus der Eisenwarenhandlung (lange Schrauben), vom Baumarkt (Gewindestäbe) oder von weniger reputablen Etablissements (Vibrator), trägt er in sein Trommelstudio, wo sich Berge von Instrumenten, Schlagzeugteilen und Alltagsgegenständen stapeln.

„Zatter" sagt man im Berner Dialekt dazu: Unordnung! Doch aus dem Durcheinander zieht Sartorius Inspiration. Intensiv setzt er sich mit den neusten Flohmarkt-Schnäppchen auseinander. Er reibt, schlägt, kratzt und schabt sie, um herauszufinden, welche Töne, Klänge und Geräusche in ihnen stecken. „Die Oberflächenstruktur des Materials ist wichtig, um Reibeeffekte zu erzielen. Auch hohle Holzstäbe können wunderbar klingen", weiß der Klangsucher. Manche Funde entpuppen sich als Flop, wenn sich ihnen beim besten Willen keine vielfältigen Klänge entlocken lassen. Andere offenbaren dagegen ihre verborgene akustische Seite. Manchmal hilft auch der Zufall. „Ich experimentierte mit Vibratoren. Es ließen sich damit Wirbel auf Metallbecken erzeugen. Aus Versehen legte ich einen auf eine Trommel, auf der ein Tuch lag, und ein tiefer Brummton entstand, wie von einem Synthesizer", erzählt Sartorius. „Aus diesem Sound habe ich ein Stück entwickelt."

Eine halbe Wagenladung solcher Klangerzeuger hat er auf seinem aktuellen Soloalbum versammelt. Die Bandbreite reicht von konventionellen Gongs und Cymbals zu eher unorthodoxen Röhren, Metallteilen und Gummibällen. Sartorius schafft damit eine subtile Trommelmusik, die so unterhaltsam wie sinnlich und so verblüffend wie raffiniert klingt. „Ich spiele mit den Sachen herum, schaue, was das Material hergibt, und lasse mich davon anregen", beschreibt er den kreativen Prozess. „Es geht mir darum, eine bestimmte Stimmung zu erzeugen." Vierzehn Stücke sind auf der Platte enthalten, und jedes besitzt einen völlig eigenen Charakter. Pro Titel arbeitet Sartorius eine spezielle Klangfarbe heraus. „Bei einem Stück legte ich Klangschalen auf die Snare-Drum, die den Schnarrteppich in Schwingung versetzten", erklärt er eine der Spieltechniken. „Ich will über das Schlagzeug als Stakkato-Instrument hinausgehen und mit Langtönen arbeiten, die man übereinanderschichten kann."

Das aktuelle Soloalbum, nicht zufällig Zatter genannt, ist nicht das erste Projekt, mit dem Sartorius für Aufsehen sorgt. Zuvor war er bereits durch andere originelle Ideen aufgefallen. 2011 nahm er über ein Jahr lang ein sogenanntes Beat Diary auf, ein Tagebuch aus Trommelminiaturen, die er täglich aufnahm und die seine Aktivitäten an dem jeweiligen Tag reflektierten. „Ich hatte immer ein paar Schlagzeugstöcke und ein digitales Aufnahmegerät dabei und bespielte alle möglichen Materialen, ob im Wald oder im Zug", erzählt er. Einmal verwandelte er die Stahlverschränkungen eines Über- landmastes in ein riesiges Metallofon oder spielte auf dem Draht eines Zauns in Hackbrett-Manier. Schon beim Hören von nur ein paar der 365 Clips, die als 12-LP-Box veröffentlicht wurden, beginnt man, die Klangwelt um einen herum mit anderen Ohren wahrzunehmen. „Brilliant", lautete das Urteil des Dancefloor- Avantgardisten Matthew Herbert. Mit seinem „Morphblog" im Internet knüpft Sartorius daran an. Seit eineinhalb Jahren kreiert er täglich ein kleines visuelles Kunstwerk mit einem 8-Sekunden-Loop. Die Musikbilder gehen organisch aus einander hervor und sollen irgendwann zu einem übergreifenden Gesamtkunstwerk zusammengefasst werden.

Sartorius ist ein vielseitiger Geist, der sich auch in Pop und Clubmusik selbstbewusst bewegt. Mit dem Elektroniker Dimlite hat er den Dancefloor bespielt und mit dem englischen Vokalisten Merz (bürgerlich: Conrad Lambert) ein gemeinsames Projekt gestartet. Die Songs von Merz werden dabei von Sartorius und drei weiteren Schlagzeugern seines Drum- Ensembles begleitet - nur Stimme und Trommeln: die Ur-Formation aller Musik! Näher am Jazz segelt hingegen das Colin Vallon Trio. Diese Gruppe, die auf ECM ihre Alben veröffentlicht, geht mit der Jazztradition auf experimentelle Weise um. Julian Sartorius sitzt am Schlagzeug und swingt manchmal wie eines seiner großen Vorbilder: Trommelgott Elvin Jones!