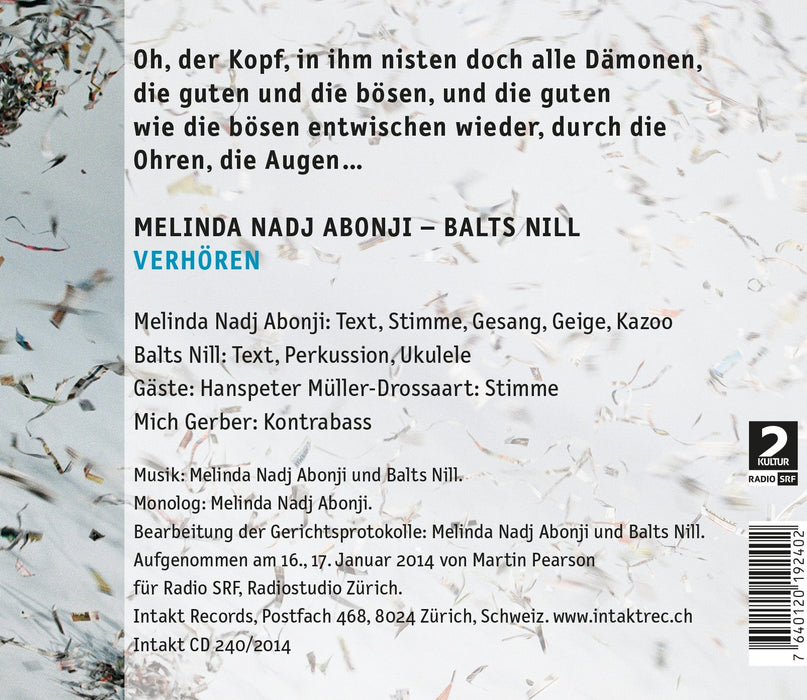

240: MELINDA NADJ ABONJI – BALTS NILL. Verhören

Intakt Recording #240 / 2014

Melinda Nadj Abonji: Lyrics, Voice, Vocals, Violin

Balts Nill: Lyrics, Percussion, Ukulele

Guests:

Hanspeter Müller-Drossaart: Voice

Mich Gerber: Double Bass

More Info

Oh, der Kopf, in ihm nisten doch alle Dämonen, die guten und die bösen, und die guten wie die bösen entwischen wieder, durch die Ohren, die Augen ...

Balts Nill, viele Jahre bei «Stiller Has», Melinda Nadj Abonji, Schriftstellerin, Sängerin, Violinistin, geehrt mit dem Deutschen- und dem Schweizer Buchpreis für ihren Roman „Tauben fliegen auf", präsentieren mit „Verhören" ein die Genres sprengendes Musikstück.

Auf Einladung der Kulturinitiative „Hexperimente" im Val Avers vertieften sie sich in die Gerichtsprotokolle zum Hexenprozess von 1652 gegen Trina Ruedi.

Die Gerichtsakten ergänzen und kontrastieren sie mit eigenen Texten, Zwischenstücken, Improvisationen und Songs.

„Auf einmal ist da ein anderer Ton", schreibt Balts Nill über den Entstehungsprozess. „Ein spöttisches Aufbegehren gegen Dumpfheit und Aberglauben.

Eine Sprachmelodie löst sich aus dem gerichtlichen Diskurs. Eine Figur zeichnet sich ab, ein Subjekt das spricht. Dieses Subjekt, das unserer Einbildungskraft entspringt, ist der Ausgangspunkt für einen neuen Text, einen Gegentext zu den Protokollen.

Verhören ist ein berührender Grenzgang zwischen Musik und Sprache, geschichtlicher Deutung und Zeitdiagnose - höchst aktuell in der Auseinandersetzung mit Gender-Fragen, faszinierend im Spiel mit Sinnlichkeit, Körper, Repression und Befreiung.

Album Credits

Cover Art: Rosemary Laing courtesy Galerie Lelong, New York

Graphic design: Jonas Schoder

Music: Melinda Nadj Abonji and Balts Nill. Texts: Melinda Nadj Abonji, Balts Nill and court records. Recorded on 16, 17 January 2014 by Martin Pearson for Swiss Radio and Television. Recording production SRF: Roland Wächter and Ina Boesch. Mixing: Martin Pearson, Balts Nill and Melinda Nadj Abonji. Mastering: Adriano Tosetto, AudioWorks, Liebefeld. The project was initiated by Hexperimente, Ina Boesch, Corinne Holtz, Val Avers, 2012. CD-Produktion: Melinda Nadj Aboni, Balts Nill und Intakt Records, Patrik Landolt.

Rafik Schami/Günter Baby Sommer, Christian Uetz/Koch-Schütz-Studer, Urs Widmer/Michael Riessler, Tim Krohn/Wickihalder-Orchestra: Intakt überrascht uns immer mal wieder mit ausseror-- dentlichen Mischehen von Wort und Klang, Literatur und Musik. Nun ist die Reihe an Melinda Nadj Abonji und Balts Nill. Ihnen gemeinsam ist, dass sie beide Seelen, Text und Ton, in sich vereinen und mehrgleisig arbeiten. Die Schriftstellerin, seit "Die Tauben fliegen auf" 2010 und ihrem Erfolg bei der Vergabe der Literaturpreise in Deutschland und der Schweiz breiter bekannt, wirkt auch als Solo-Performerin und mit dem Rapper und Human Beatboxer Jurczok 1001 mit Gesang und Geige. Nill, bis 2005 stiller Ur-Has mit Germanistik- und Philosophiestudium und Unterricht bei Peter Giger und Pierre Favre, ist ohnehin musikalisch, schreibend und mit Performances ein Multitalent mit diversen Rollen, der sich aber auch solo oder etwa mit Katharina Weber und Barry Guy bewährte. "Verhören" resultiert aus einer aussergewöhnlichen Forschungsarbeit (www.hexperimente.ch) der Kultur-Wissenschaftlerinnen und -Journalistinnen Corinne Holtz und Ina Boesch. Seit 2009 beschäftigen sie sich mit dem historischen und gesellschaftlichen Vermächtnis der Averser Hexenprozesse vor 300 Jahren, laden Künstlerinnen und Künstler zur Auseinandersetzung mit der Thematik ein und bieten ihren variablen Projekten im letzten ursprünglichen Averser Gehöft eine einmalige Bühne. Abonji/Nill ver- tieften sich in Prozessakten und Protokolle und die damalige Zeit und setzen sich so konkret wie intensiv, so sensibel wie aktuell mit dem Thema auseinander, lassen sich davon inspirieren und ihre künst- lerische Transformation in eine eindrückliche und vielschichtige Performance münden.

Heutzutage wundert man sich mit Abscheu über die Taliban und

den Islamischen Staat mit ihren Kopfabschneidern und ihrer

'mittelalterlichen Barbarei'. Aber sollte uns, hinter aller Gnade der

späten Geburt, nicht vieles davon bekannt vorkommen? Das

Orginal des IS nannte sich Christliches Abendland und es übte

seine gottgefällige Schreckensherrschaft jahrhundertelang bis ins

kleinste graubündner Kaff aus. Dort, in Avers, fand in den 1650er

Jahren einer der unzähligen und unsäglichen Hexenprozesse statt.

Nicht im Mittelalter, sondern zu Lebzeiten von Gryphius, Pascal und

Rembrandt. Und nicht irgendwo, sondern überall wurden sie

gefoltert und verbrannt, Frauen wie Trina Rüdi, oder, noch 1749,

Maria Renata Singer, kaum 5 km von meinem Schreibtisch, im

'Hexenbruch' bei Würzburg, einer Hochburg des

Vernichtungswahns. "Das Böse ausrotten" als Alltagserfahrung, mit

allem, was dazu gehört: Gedankenverbrechen, Doppeldenk,

Neusprech, Denunziation. Die Prozessprotokolle von Avers bilden

die Grundlage für die "Hexperimente"-Reihe, zu der nun auch

MELINDA NADJ ABONJI & BALTS NILL mit Verhören (Intakt CD

240) eine poetische Performance gestaltet haben. Zu den

hintergründig schlichten Klängen seiner Percussion und Ukulele,

ihrer Geige oder dem Kontrabass von Mich Gerber versenkt sich

die ungarisch-schweizerische, mit ihrem Roman Tauben fliegen auf

bekannt gewordene Schriftstellerin in jene wahnbedrückten,

sinnesfeindlichen Jahre mit ihrem von der "ehrsamen Obrigkeit" zu

Kontroll-, Folter- und Mordinstrumenten perfektionierten 'Gott will

es'. 'Gott' will nicht, dass man tanzt, 'Gott' will nicht, dass man

spielt, 'Gott' will nicht, dass man sich allein oder gar zu zweit wohl

fühlt in seiner Haut. Die Blähungen einer Kuh oder eine 'lockende'

Haarsträhne konnten jede(n) in Teufels Küche, in die Mühlen eines

höllischen A/bsu/rdistan bringen, als Sündenbock, für den es kein

Entkommen gab. In Schwizerdütsch gelesene Protokollausschnitte

machen die fadenscheinige Eigenlogik der 'Anklagepunkte' und

'Beweise' deutlich. Nadj Abonji räsonniert über die Gottgefälligkeit

sinnlichen Leiber und wehender Haare und überhaupt aller

Natürlichkeit in ihrer 'Wollust'. In dem, was sie laut denkt und leise

singt, macht sie das Ausmaß der 'Männerphantasien' hinter der

Gottesstaatenbilderei und ihrer exterminatorischen Nöte deutlich.

Zwischen 1627 und 1629 wurden bei 42 gottgewollten Parties allein

in Würzburg 219 Satansbraten gegrillt. Und old Nobodaddy aloft?

Erzählt mir nicht, er sei Vegetarier geworden.

Hinter Tragödien stecken oft fatale Banalitäten, die auf verhängnisvolle Weise aus dem Ruder laufen. Die Zeit der Hexenprozesse war von Denunziationen und Doppelmoral geprägt. Der tragische Fall der jungen Trina Ruedi von 1652 im Val Avers (Graubünden) ist von der Schweizer Lyrikerin und Vokalistin Melinda Nadj Abonji und ihrem Landsmann Balts Nill an Percussion und Ukele auf Basis der Gerichtsprotokolle des Prozesses zum Gegenstand eines Hörstücks gemacht worden.

Langsam entfaltet sich der Fall, werden die Auszüge aus den Akten - nüchtern und emotionslos vorgetragen - mit fiktionalen Ausflügen in die Gedankenwelt der Angeklagten verbunden. Schnell wird klar: Um rationale Argumente oder Erklärungsversuche geht es bei diesem Prozess nicht. Trina ist ein Freigeist. Sie hängt bei ihren bäuerlichen Tätigkeiten den Gedanken an die sie umgebende Natur und an das Natürliche in den menschlichen Gefühlen nach. Mit der engen, geistlich geprägten Welt in der sie lebt passt das nicht zusammen, und so entsteht aus einer harmlosen Situation das Verhängnis: Trina wird bedrängt, weist den Mann zurück, und dieser stirbt kurz darauf - vermeintlich von ihr verhext. Und als man Trina mit logischer Argu- mentation nicht beikommt hilft die Folter: Sie gesteht ihre „Hexerei". Ihre Frage „Sind natürliche Regungen nicht gottgefällig?" wird deutlich und brutal wiewohl nie direkt - beantwortet: Nicht, wenn eine Frau sie hat! Der Teufel, den sie vermeintlich in ihr Bett gelassen hat, entpuppt sich als der Gutsherr, auch diesen habe sie verhext. Die Musik ist mehr als bloße Untermalung der Texte. Sie kommentiert sanft aber unerbittlich. Trinas Gedanken werden verstärkt, ihr Unverständnis unterstrichen, und dort, wo die Worte fehlen, geben kurze Klangspiele den nötigen Kommentar.

Das Ende des Falls wird nicht thematisiert, aber man ahnt ihn auch so: Trina Ruedi wurde letztlich hingerichtet. „Im Kopf nisten alle Dämonen - die guten und die bösen" legt Melinda Nadj Abonji ihrer Protagonistin in den Mund. Zu oft gewinnen die bösen - zumindest kurzfristig.

Belebung einer Prozessakte

Im Jahre 1654 wurde Trina Ruedi als Hexe hingerichtet. Sie entstammte einer angesehenen Familie im bündnerischen Averstal, was ihr vor Gericht nichts nützte. Die teilweise erhaltenen Prozessakten dokumentieren ein Schicksal jener Umwälzungen in der angebrochenen Neuzeit, die sich im Alpenraum in religiösem Aufruhr und Machtverschiebungen niederschlugen. Die Zürcher Schriftstellerin Melinda Nadj Abonji und der Berner Musiker Balts Nill haben die Akten im Rahmen der Averser Kulturplattform «hexperimente» zu einem Stück verarbeitet. Sie kombinierten die amtlichen Schriften mit eigenen

Texten, improvisierter Musik und atmosphärischen Geräuschen. Ihr Ziel war es, den aktenkundigen Namen Trina Ruedi zu beleben, der «Hexe» ein Gesicht zu geben. Als Gäste haben Nadj Abonji und Nill den Schauspieler Hanspeter Müller-Drossaart und Kontrabassist Mich Gerber ins Studio geladen.

Ein tönendes Denkmal für Trina Rüdi († 1654)

Der Journal-B-Klangkolumnist Balts Nill und die Schriftstellerin Melinda Nagj Abondji erinnern mit Klängen und Texten an eine Frau, die in den Averser Hexenprozessen hingerichtet worden ist.

Die Gemeinde Avers liegt in einem Bündner Seitental und zieht sich bis über 2100 Meter nach Juf hinauf. Hier gibt es den Verein «die bühne von avers», der Künstler und Künstlerinnen dazu anregt, sich in die Protokolle der Averser Hexenprozesse (1652-1664) zu vertiefen und Material daraus in zeitgenössische Kunstwerke zu transformieren.

2011 lud der Verein Balts Nill und Melinda Nagj Abondji zum «hexperiment VI» ein. Die beiden setzten sich im besonderen mit den Akten der Trina Rüdi auseinander: Diese junge Frau war 1652 vor Gericht gestellt worden, denunzierte «vor, in und nach der Folter» ein knappes Dutzend Personen, kam vorübergehend frei und wurde zwei Jahre später in einem zweiten Prozess doch verurteilt und in der Waldlichtung «Galgaboda» hingerichtet.

Erarbeitet haben Nill und Nagj Abondji eine Musikperformance, die sie im Sommer 2012 im Avers uraufgeführt und Anfang 2014 unter dem Titel «Verhören» als Hörstück mit 18 Nummern eingespielt haben.

Um das «Verhören» im Doppelsinn des Wortes geht es: Es geht zum einen um die obrigkeitliche Macht, Angeklagte zu Geständnissen zu pressen, die die Wahrheit bestätigen, die sie hören will – in diesem Fall, dass Trina Rüdi «inß Teüfelß Nammen» mit dem Rothaarigen von «kaltem und grobem Wesen» geschlafen habe. Und es geht zum anderen um das Verhören als Miss- und Nichtverstehen; um die Unsicherheit, wer genau in den mehrhundertjährigen Akten was gesagt hat; darum, wie das Protokollierte heute zu verstehen ist; aber auch darum, wie sich eine Frau verteidigen soll, der vor dem ersten Wort verurteilt ist durch einen Wahn in den Köpfen ihrer Richter.

Auf der CD liest als Gast Hanspeter Müller-Drossaart in dialektal gefärbtem, altertümlichem Deutsch mehrere Sequenzen aus den Akten und legt so den dokumentarischen Boden. Darüber gestaltet Balts Nill – teilweise unterstützt von Mich Gerber am Kontrabass – in durchgehend leisen Perkussionsrhythmen und Ukuleleklängen eine sanft flirrende Tonspur, die oszilliert zwischen dem Insektenflug über einer sommerlichen Bergwiese, dem Herzschlag der jungen Frau zwischen Hoffen, Lust und Angst und dem Marschschritt von Obrigkeit und Henker.

In diesen Raum spricht Melinda Nadj Abondji ihre poetische Rollenprosa, mit der sie der Trina Rüdi ihre Stimme verleiht: Es spricht ein junger Mensch, der naiv und treuherzig darauf zählt, mit klugen Warum-Fragen den machtbesessenen Pfründensitzern des Gerichts die Augen öffnen zu können. Refrainartig fragt sie ihre Richter (unter denen auch ich mich zuhörend unwillkürlich wiederfinde), warum das von Gott Geschaffene, demnach also Gottgefällige, sündhaft sei; der Körper, das Wachsen und Gedeihen, die «Hingabe an den Wind».

Dramaturgischer Höhepunkt ist das Geständnis der Angeklagten: Sie schildert ihre Vergewaltigung, begangen nicht von einem teuflischen Rothaarigen, sondern von einem, den sie, als sie ihn erkennt, mit «Herr» anspricht und der nun angibt, die Hexe habe ihn ausser sich gebracht, weil sie im Stall beim Melken kein Kopftuch getragen und die Zöpfe nachlässig geflochten gehabt habe. Ihren Bericht schliesst die Vergewaltigte vor den Richtern mit den Worten: «Rufen? Wem soll ich denn rufen? Ihnen?» Der anschliessende, wortlose Klagegesang, der über einem wiederkehrenden Ukulele-Motiv bloss aus wenigen Tönen und Lauten besteht, sollte man mindestens einmal in seinem Leben gehört haben.

«Verhören» sei «ein berührender Grenzgang zwischen geschichtlicher Deutung und Zeitdiagnose – höchst aktuell in der Auseinandersetzung mit Gender-Fragen, faszinierend im Spiel mit Sinnlichkeit, Körper, Repression und Befreiung», so der PR-Text des Plattenlabels intakt. Man kann das sicher so sagen. Bloss, deshalb hätte ich mir diese Aufnahme nicht mit zunehmender Faszination angehört. Faszinierend ist nicht das Was, sondern das Wie: das kongeniale Understatement von Text und Musik; diese geradezu lieblich, in lakonisch klimpernder Untertänigkeit vorgetragene radikale Kritik an einer gnadenlos ungerechten Welt, die ihre abergläubische Gottgefälligkeit bemüht, um eine vergewaltigte Frau zur Hexe zu machen. «Verhören» ist ein berückendes und bedrückendes Hörerlebnis zugleich.

CD-Taufe

Melinda Nadj Abonji und Balts Nill

Vor über 300 Jahren verurteilte das Gericht von Avers mehr als ein Dutzend Frauen wegen Beischlaf mit dem Teufel zum Tode. Eine davon war Trina Rüedi, deren Prozessakten in Fragmenten erhalten sind. Die Performerin und Autorin Melinda Nadj Abonji («Tauben fliegen auf») und der Multiinstrumentalist und Autor Balts Nill (ehemals Stiller Has) haben sich vor zwei Jahren in die Gerichtsprotokolle eingelesen und sich intensiv mit Trina Rüedis Verurteilung auseinandergesetzt. Daraus ist eine musikalisch-literarische Performance entstanden.

Auf ihrer gemeinsamen CD «Verhören», die dieser Tage erscheint, besingt Nadj Abonji die unheimlichen Ereignisse rund um die Hinrichtung. Nill und sie erzählen zu Klängen der Ukulele, zu Windgeräuschen und sanften Trommelschlägen, was damals geschah, und geben der als Hexe verurteilten Frau eine Stimme: «Fragen eines törichten Weibes: Warum verschwenden Sie Ihre Kraft an mir, warum verwenden Sie sie nicht darauf, den Teufel selbst zu fangen?»

«Verhören» ist eine spannende und anspruchsvolle musikalische und inhaltliche Auseinandersetzung mit einem Stück Zeitgeschichte, das heute noch kaum aufgearbeitet ist. Man taucht in eine ganz eigene Atmosphäre ein, die die beiden KünstlerInnen mit Geräuschen und Worten schaffen. Ihre CD taufen Nadj Abonji und Nill im Rahmen des Unerhört-Festivals in Zürich, mit Unterstützung von Mich Gerber am Kontrabass. Vor ihrer Performance tritt der Schlagzeuger Julian Sartorius auf.

https://www.woz.ch/1448/kultour/kultour

FÜNF FRAGEN AN:

MELINDA NADJ-ABONJI

Die preisgekrönte Schriftstellerin über ihren Auftritt am Jazzfestival Unerhört.

Sie sind als engagierte Schriftstellerin bekannt. Jazz aber ist schon lange nicht mehr politisch. Passt Ihnen der Rahmen eines Jazzfestivals

Rahmen? Ich spiele mit Menschen zusammen, die sich nicht für Schubladen interessieren, sondern für Resonanzräume. Und Jazz kann heute durchaus politisch sein. Das beweisen etwa Musikerinnen wie Matana Roberts.

Gemeinsam mit Ihnen tritt der Autor und Ex-Schlagzeuger von Stiller Has, Balts Nill, auf. Wer hat in dieser Partnerschaft wann das Sagen?

In unserer Leidenschaft für die musikalische Sprache, für filigrane Töne, haben Balts und ich uns von allem Anfang an gefunden. Wir hören einander zu, das ist wesentlich.

Die Basis für Ihre CD «Verhören» und den Auftritt sind Gerichtsprotokolle des Averser Hexenprozesses gegen Trina Rüedi aus dem Jahr 1652. Was hat die Geschichte mit heute zu tun?

Die Verurteilten an solchen Prozessen waren Aussenseiter, missliebige Personen, sogar Kinder. Diskurse der Ausgrenzung werden heute weitergeführt, auch in Demokratien. «Schwarze Schafe» hängen legal an öffentlichen Wänden. Eine Diskussion über diese Stereotypisierungen müsste solche Hängungen verunmöglichen, oder?

Warum haben Sie die offiziellen Protokolle um eigene Gegentexte erweitert?

Aus den Protokollen wird nicht klar, ob die Angeklagte je zu Wort gekommen ist. Mein fiktiver Monolog ist ein Imaginationsraum, in dem ich für das Recht einer Angeklagten plädiere, eine Stimme zu haben. Gleichzeitig spreche ich in die Vergangenheit, befrage das aus lauter Männern bestehende Gericht.

Trina Rüedi soll Gewalt und Folter gelitten haben. Wie gehen Sie in Ihrer Performance mit roher Gewalt um?

In der Uraufführung von «Verhören» von 2012 haben wir Gewalt und Folter mit leisen Mitteln umgesetzt, mit der elektrischen Geige, mit Papier und Stille, was eine grosse Herausforderung war. Am Festival werden wir <<> in einer anderen Form spielen, mit Mich Gerber als Gast.

Diese Hexe ist alles andere als des Teufels. Sie ist ein Gottesgeschöpf und als solches mittendrin in seiner Schöpfung, im Leben, im Auge des Hurrikans. Dort ist es still. Und die Hexe hört buchstäblich das Gras wachsen, den Rotschwanz singen und den eigenen Körper vibrieren, wenn es Frühling wird. «Ist es nicht so, dass man, wenn das Dorf ausser Sichtweite ist, die zu Schnecken geformten Zöpfe lösen muss – weil es angenehm ist?», fragt sie. «Angenehm, das warme Haar auf dem Rücken zu fühlen. Schweres, warmes Haar. Freies Haar. Der körperwarme Wind, der dem Haar schmeichelt …» Und eine Stimme, die dem Ohr schmeichelt! Die ungarisch-schweizerische Autorin Melinda Nadj Abonji («Tauben fliegen auf») hat der Hexe einen Monolog auf den sinnenfreudigen Leib geschrieben und für vorliegendes Hörstück ihre Stimme geliehen. Eine warme, doch kristallklare Stimme, die zwischendurch in leises Vor-sich-Hinsingen verfällt, in eine fremde, dunkle Sprache, die den Blues hat. Hart kontrastiert dagegen das helvetische Idiom von Schauspieler Hanspeter Müller-Drossaart. Pendelnd zwischen dem alten Originaltext und aktueller Amtssprache liest er aus den Averser Prozessakten von 1652 vor, was die Melkerin Trina Rüedi getan haben soll: «Zwei Ku verderbt und ein Bulfer gegeben inss Teüfels Nammen.» Den Hans mit einer Krankheit geschlagen und das arme Katrini verhext. Und überhaupt hat sie sich anstössig verhalten, denn damals war Singen und Tanzen im lieblichen Bündner Averstal strengstens verboten. Es ist denn auch keine Tanzmusik, die Balts Nill, einst Musikant bei Stiller Has, zur Vertonung von Prozessprotokollen und Hexenmonolog beiträgt. Vielmehr macht er das Wachsen der Christrose hörbar, macht die Folter hörbar, mit der die Hexe zu Geständnissen gebracht werden soll – knarzendes Holz, dumpfe Schläge, das Pochen eines Herzens, das aus dem Rhythmus fällt. Nein, die Hexe hat nicht mit dem Teufel geschlafen. Es war der Gutsherr, der sie vergewaltigte. Sie habe ihn gereizt, heisst es in den Prozessakten, ohne Kopftuch und mit nur lose geflochtenen Zöpfen. Trina Rüedi wurde verurteilt, mit der CD «Verhören» ist ihr ein Denkmal gesetzt worden, das nachklingt bis in heutige Kopftuchdebatten hinein.

Die Stimme vom Galgenplatz

Melinda Nadj Abonji und Balts Nill rollen auf ihrer CD einen Hexenprozess aus dem 17. Jahrhundert auf.

Am Ende rumort der Kontrabass, als wolle er von einer Welt berichten, in der etwas ganz schrecklich schiefgelaufen ist. Und das ist es: Melinda Nadj Abonji und Balts Nill rufen uns in «Verhören» die Hexenprozesse in Erinnerung. Ihr Hörspiel, das sie in dieser Woche am Festival Unerhört in Zürich vorstellen, basiert auf alten Prozessakten, die sich erhalten haben in Avers. Es waren mindestens dreizehn Hexen, die dort in den Jahren um 1650 hingerichtet wurden – an einer Lichtung namens Galgaboda. Eine von ihnen war Trina Rüdi. Das Hörspiel zitiert in 18 Text- und Musikstücken aus den Protokollen. Zu Beginn des Albums hören wir die Stimmen des «von Gott verordneten Landweibels» oder des «Herrn Richter», zusammengekommen zum Gericht, um «miteinander das Böse auszurotten».Doch es kommt in «Verhören» nicht nur die Obrigkeit zu Wort: In einem fiktiven Text schauen Abonji und Nill gleichsam ins Innerste der Seele von Trina Rüdi. So denken sie – paradox gesprochen – die Prozesse von Avers weiter ins Reale. Denn die überlieferten Dokumente erzählen die Geschichte offensichtlich nur als Zerrbild aus Sicht der Obrigkeit. Mit ihrer Sprech- und Gesangsstimme tritt die bekannte Autorin Abonji als Trina Rüdi auf und gibt dem Opfer so eine Stimme. Über die meisten Angeklagten bei den Averser Hexenprozessen ist fast nichts bekannt. Die Protokolle in «Verhören» berichten auch von einem Geständnis nach der Folter: «Am Morgen früh sagt sie, es sei wahr.» Doch daneben entwickelt das fiktive Ich der Trina Rüdi ein anderes Bewusstsein. Rüdi stellt Fragen: Wenn sie ihr Haar aus den zu Schnecken geformten Zöpfen herauslöse, «weil es angenehm ist, das warme Haar auf dem Rücken zu fühlen», sei das denn wirklich sündhaft und nicht vielmehr ein Stück Natur, ja gar von Gott so gewünscht?

Eine pietätvolle Musik

Von einer Vergewaltigung von Trina Rüdi ist im Hörspiel ebenso die Rede. Ist die Frau schuld, weil sie verführte? Die «Hexe» bei Abonji und Nill verteidigt sich. Fragen beim Verhör spielt sie zurück, gibt ihre Peiniger der Lächerlichkeit preis: «Ich hätte ihn in meiner Gewalt gehabt. Womit denn? Mit meinen Zöpfen?» So erhält Trina Rüdi einen, so Balts Nill, «Gegentext» zu den Protokollen. Die «Hexe» entlastet sich und belastet ihre Richter, und sie denkt dabei auch schon mal selbstbewusst wie eine Frau aus dem 21. Jahrhundert. Und doch: Die Autoren dieser fiktiven Hexe wissen nur zu genau, dass sich alles anders zugetragen hat, dass alles schrecklich endete. Trina Rüdi spricht – via Abonji – die ganze Zeit sehr leise und ohne jede Empörung. Selbst im Hörspiel bleibt die Macht der Trina Rüdi eine gebrochene. Und auch wenn Abonji und Nill ihre Hauptfigur mit ihrer Einbildungskraft nicht nur als namenloses Opfer zeichnen, sondern als Subjekt aufbauen: Dem Gegentext sind Grenzen gesetzt. Am Ende ist Geschichte eben nur neu deutbar, und was passiert ist, ist passiert: Noch in ihren spöttischen Bemerkungen wirkt Trina Rüdi hier so, als wüsste sie, dass sie im Grunde ihr eigenes Requiem verliest. Vor diesem Hintergrund ist auch die Musik spärlich. Jedenfalls viel spärlicher, als man es vermuten würde bei Abonji und Nill, die beide nicht nur Autoren sind, sondern auch Musiker (Nill war Gründungsmitglied von Stiller Has). Meist sind da nur knappe Ukulele-Töne und etwas Perkussion. Die Pietät vor dem Stoff verbietet die grossen musikalischen Gesten. Nur ganz zum Schluss, da verliert die Musik ihr Zaghaftes. Als solle doch noch etwas zurechtgerückt werden. Der Bass rumort und empört sich. Er sagt, was Trina Rüdi nie sagte. Auftritt am Festival Unerhört: Samstag, 29. 11., Theater Neumarkt, Zürich.

Die Stimme vom Galgenplatz

Melinda Nadj Abonji und Balts Nill rollen auf ihrer CD einen Hexenprozess aus dem 17. Jahrhundert auf.

Am Ende rumort der Kontrabass, als wolle er von einer Welt berichten, in der etwas ganz schrecklich schiefgelaufen ist. Und das ist es: Melinda Nadj Abonji und Balts Nill rufen uns in <> die Hexenprozesse in Erinnerung. Ihr Hörspiel, das sie in dieser Woche am Festival Unerhört in Zürich vorstellen, basiert auf alten Prozessakten, die sich erhalten haben in Avers. Es waren mindestens dreizehn Hexen, die dort in den Jahren um 1650 hingerichtet wurden - an einer Lichtung namens Galgaboda. Eine von ihnen war Trina Rüdi. Das Hörspiel zitiert in 18 Text- und Musikstücken aus den Protokollen. Zu Beginn des Albums hören wir die Stimmen des «von Gott verordneten Landweibels>> oder des «Herrn Richter>>, zusammengekommen zum Gericht, um «miteinander das Böse auszurotten>>. Doch es kommt in «Verhören>>> nicht nur die Obrigkeit zu Wort: In einem fiktiven Text schauen Abonji und Nill gleichsam ins Innerste der Seele von Trina Rüdi. So denken sie - paradox gesprochen - die Prozesse von Avers weiter ins Reale. Denn die überlieferten Dokumente erzählen die Geschichte offensichtlich nur als Zerrbild aus Sicht der Obrigkeit. Mit ihrer Sprechund Gesangsstimme tritt die bekannte Autorin Abonji als Trina Rüdi auf und gibt dem Opfer so eine Stimme. Über die meisten Angeklagten bei den Averser Hexenprozessen ist fast nichts bekannt. Die Protokolle in <>> berichten auch von einem Geständnis nach der Folter: <>> Doch daneben entwickelt das fiktive Ich der Trina Rüdi ein anderes Bewusstsein. Rüdi stellt Fragen: Wenn sie ihr Haar aus den zu Schnecken geformten Zöpfen herauslöse, weil es angenehm ist, das warme Haar auf dem Rücken zu fühlen», sei das denn wirklich sündhaft und nicht vielmehr ein Stück Natur, ja gar von Gott so gewünscht?

Eine pietätvolle Musik

Von einer Vergewaltigung von Trina Rüdi ist im Hörspiel ebenso die Rede. Ist die Frau schuld, weil sie verführte? Die <> bei Abonji und Nill verteidigt sich. Fragen beim Verhör spielt sie zurück, gibt ihre Peiniger der Lächerlichkeit preis: «Ich hätte ihn in meiner Gewalt gehabt. Womit denn? Mit meinen Zöpfen?>> So erhält Trina Rüdi einen, so Balts Nill, <> zu den Protokollen. Die <> entlastet sich und belastet ihre Richter, und sie denkt dabei auch schon mal selbstbewusst wie eine Frau aus dem 21. Jahrhundert. Und doch: Die Autoren dieser fiktiven Hexe wissen nur zu genau, dass sich alles anders zugetragen hat, dass alles schrecklich endete. Trina Rüdi spricht - via Abonji - die ganze Zeit sehr leise und ohne jede Empörung. Selbst im Hörspiel bleibt die Macht der Trina Rüdi eine gebrochene. Und auch wenn Abonji und Nill ihre Hauptfigur mit ihrer Einbildungskraft nicht nur als namenloses Opfer zeichnen, sondern als Subjekt aufbauen: Dem Gegentext sind Grenzen gesetzt. Am Ende ist Geschichte eben nur neu deutbar, und was passiert ist, ist passiert: Noch in ihren spöttischen Bemerkungen wirkt Trina Rüdi hier so, als wüsste sie, dass sie im Grunde ihr eigenes Requiem verliest. Vor diesem Hintergrund ist auch die Musik spärlich. Jedenfalls viel spärlicher, als man es vermuten würde bei Abonji und Nill, die beide nicht nur Autoren sind, sondern auch Musiker (Nill war Gründungsmitglied von Stiller Has). Meist sind da nur knappe Ukulele-Töne und etwas Perkussion. Die Pietät vor dem Stoff verbietet die grossen musikalischen Gesten. Nur ganz zum Schluss, da verliert die Musik ihr Zaghaftes. Als solle doch noch etwas zurechtgerückt werden. Der Bass rumort und empört sich. Er sagt, was Trina Rüdi nie sagte. Auftritt am Festival Unerhört: Samstag, 29. 11., Theater Neumarkt, Zürich.